Feature特集

つくりてMaker

織物編物・染めのしごと

陶磁器・ガラスのしごと

ゴムのしごと

木のしごと

竹・植物編組・紙のしごと

金属のしごと

お香・精油・蝋のしごと

化粧品・化学のしごと

玩具・郷土人形のしごと

農産海産品のしごと

アート・クリエイティブのしごと

- カテゴリーCategory

- つくりてMaker

- 素材Material

- カラー・柄Color, Pattern

-

- UNA PRODUCTSUnagino Nedoko Original

- 衣Clothing

- 食Tableware & Foods

- 住Houseware

- つくりてMaker, Designer

- 素材Material

- カラー・柄Color, Pattern

価格から探す

Instagram

Facebook

Twitter

note

【1】九州ってどんなところ?(九州・筑後地域について) Prologue - the “Nativescapes” of Kyushu island

【第一回】プロローグ:九州ってどんなところ?展

うなぎの寝床がこれまでに「九州」と「地域文化」について学んできたことは、「北部九州では、9万年前の阿蘇山の爆発から凝灰岩(ぎょうかいがん)という八女石が生まれ石灯籠(いしどうろう)がつくられたこと」、「大分日田の森からは木が切られ、筏で筑後川へ流し、その河口の大川では、 船大工の産業が栄え大川家具が生まれたこと。さらに、その収納家具の技術は八女福島仏壇へとつながってきたこと」、「有明海の海苔が、福岡県産の竹を支柱に使い生産されている例もあり、海・山・川を有した場所では独自の郷土料理や加工品もたくさん産まれてきたこと」など、様々あります。これらの事象をうなぎの寝床なりの解釈で理解し、福岡という土地に住んでいながらも、九州地域のことを私たちは実はまだよく知らないのかもしれません。

私たちうなぎの寝床だけではなく、福岡をはじめとした九州に暮らす人、海外・全国から旅行や仕事で九州を訪れた人たちにも広く九州地域の文化を含む「もの」に触れてもらいながら、「地域文化ってなんだろう?」「九州ってどんなところ?」と、一緒に考え、研究していく場を作っていきます。

第一回目(プロローグ)を「九州ってどんなところ?」と題し、九州地域に視点を絞ります。

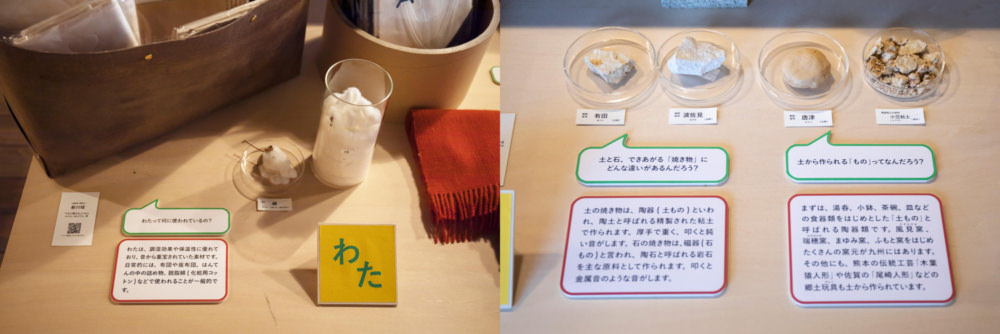

その中で、「木」「土」「石」「竹」「ゴム」「わた」「染」「織」「紙」「鋳」「茶」「食」と12のテーマで研究していきます。

– 九州の地域文化を研究する前に –

– 研究後記 –

■ 企画展開催時の様子

九州の地図上に置かれた12のテーマにまつわる「問いかけ」や商品に関連する「素材」そのものを見て、触れて、考える企画展を開催しました。

ららぽーと福岡店

ららぽーと福岡店

2022年4月25日(月)~5月9日(月)

旧寺崎邸

旧寺崎邸

2022年5月14日(土)~5月30日(月)

■ 企画展を振り返って

「九州ってどんなところ?展」を終えて、研究員が感じたこと、学んだこと、今後に活かしたいことなどをまとめてみました。

研究員コメントより:

・九州に住みながら、たくさんの作り手さんたちがいることを今回再確認した。そして、たくさんの方々にこれらのことを知ってほしいと思った。

・素材と土地の関係から生まれた商品であったり、人間が介することで生まれる商品であったり、 一見つながりが無さそうな商品が繋がっていたりするのが面白かった。

・大分県日田の杉から大川の家具など、運河や町同士の交流を通してとある地域の文化が新たな文化の誕生を連鎖させていたのがおもしろかった。

・なぜその商品をうなぎの寝床で取り扱うに至ったのか、その経緯なども共有していけたら、自分なりの掘り出し物や発見ができるのではないか?

・お客様と作り手、産地を繋ぐために、「伝わるワクワク(共感のような)」を発見したい。

・福岡県内在住の方でも、これが近くでつくられていたとは知らなかった という声があったりお客様自身に気づきや情報を持ち帰っていただく企画展としては よかった。

■ 総括

コロナ禍で社会活動・経済状況が停滞し続けたこの2年のあいだ、うなぎの寝床でも、常時行われていた「企画展」の開催を見送っていました。

2022年に入り状況も日増しに変わり、世の中が少しずつ動き出したこの春から、いよいよ「企画展」も再始動の運びとなり、4月25日(月)に初の福岡市内の店舗「うなぎの寝床 ららぽーと福岡店」のオープンと同時に「ららぽーと」より、2022年の企画展がスタートしました。

その後、福岡市内から八女へと場を引き継ぎ、5月14日(土)からは「寺崎邸」の企画展スペースにて開催する流れとなりました。

うなぎの寝床が誕生から10年目を迎える2022年は、1年を通して、

「地域文化って何だろう?」というひとつの大きな問いを持ち続け調べていく「研究会」というスタイルにし、月ごとの研究テーマ(12のテーマ)を題材に企画展を展開していく形にしてみました。うなぎの寝床のスタッフは、「研究員」として「調査」を続けていきます。

初回/プロローグとなった第一回目のテーマは「九州ってどんなところ?」。

木、土、石、竹、ゴム、わた、染、織、紙、鋳、茶、食の12の素材と九州のつくりての商品を隣り合わせにし、どんな「素材」から、どんな「九州の伝統工芸品」が作られてきたのか、その歴史や地域性に触れてもらえるような機会とし、見て頂く方はもちろん、うなぎの寝床のスタッフ自身の学びにも繋がるような様々な「問いかけ」を用意し、見て触れて考える場としました。

「木から作られる『もの』って何だろう?」「ゴムにはどんな機能性があるの?」「久留米絣の特徴は?」というように、問いかけはシンプルだけれど、その回答は一つに限られたものばかりではなく、見方や考え方によって多様な回答が生まれるものもありました。

研究員(スタッフ)のコメントにも挙げられているように、九州という地域、ここにいるつくりてやその手仕事を再認識したこと、一見関係のないようなところで人びとと地域とのつながりがあるという気づきなど、研究員(スタッフ)である私たちの意識の高まりにもつながったように感じます。

各々が見て、触れて、考え、想像したことがその先の学びへと繋がり、九州地域のこと、つくりてや手仕事への興味関心がより深まるきっかけになっていればと願っています。

この記事に関連する商品

その他の特集

](https://unagino-nedoko.net/wp/wp-content/uploads/2024/03/3cf932a1906a278dd2b71e82df7942d5-200x200.jpg)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

「織」で楽しむ久留米絣 [風合いの多様性と可能性](2024. 03)

](https://unagino-nedoko.net/wp/wp-content/uploads/2024/03/efa0e1f4c7f75f30173aee6653e161ca-200x200.jpg)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

「縞」で楽しむ久留米絣 [生活に根ざす縞を再解釈する](2024. 03)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

「柄」で楽しむ久留米絣③ これも絣なの?編(2024. 03)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

「柄」で楽しむ久留米絣② 絵を描く絣編(2024. 03)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

「柄」で楽しむ久留米絣① キホン編(2024. 03)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

【織元インタビュー】 もんぺ、この1本 vol.4 / 坂田織物(2023. 6)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

【織元インタビュー】 もんぺ、この1本 vol.3 / 下川織物(2023. 6)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

【織元インタビュー】 もんぺ、この1本 vol.2 / 丸亀絣織物(2023. 6)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

【織元インタビュー】 もんぺ、この1本 vol.1 / 野村織物(2023. 06)

- 地域文化って何だろう?研究会

写真一覧

写真一覧 YouTube

YouTube LINE

LINE Mail magazine

Mail magazine