Feature特集

つくりてMaker

織物編物・染めのしごと

陶磁器・ガラスのしごと

ゴムのしごと

木のしごと

竹・植物編組・紙のしごと

金属のしごと

お香・精油・蝋のしごと

化粧品・化学のしごと

玩具・郷土人形のしごと

農産海産品のしごと

アート・クリエイティブのしごと

- カテゴリーCategory

- つくりてMaker

- 素材Material

- カラー・柄Color, Pattern

-

- UNA PRODUCTSUnagino Nedoko Original

- 衣Clothing

- 食Tableware & Foods

- 住Houseware

- つくりてMaker, Designer

- 素材Material

- カラー・柄Color, Pattern

価格から探す

Instagram

Facebook

Twitter

note

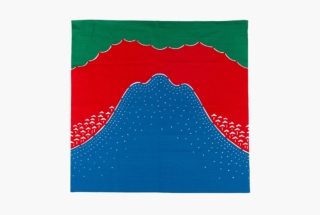

【5】染のあるネイティブスケープ Chapter five - the "Nativescapes" with dyed fabrics

【第五回】染のあるネイティブスケープ展

【第五回】染のあるネイティブスケープ展

ららぽーと福岡店: 2022年8月17日(水)~9月5日(月)

旧寺崎邸・旧丸林本家: 2022年9月10日(土)~9月26日(月)

「染めについて、私たちはどれくらい知っているだろう?」

古くから受け継がれてきた「天然染め(草木染め)」と19世紀中ごろから登場した「化学染料染め」。

「科学染料染め」は、手軽に使えて色あせしにくく、色の再現性も高いため、一定の品質を担保しながら大量に生産できることから、広く使われるようになりました。

かたや「天然染め(草木染め)」は、自然の素材を染料として使うため作業工程に時間はかかりますが、唯一無二の色味をつくりだし、防虫、消臭、殺菌などの効果もあります。

近年はどちらの強みも引き出したハイブリッドな染色手法も編み出されてきています。

第五回目となる「染のあるネイティブスケープ展」は、藍染を例にとり、福岡県大木町の「宝島染工」、福岡県広川町の「藍染絣工房」、鹿児島県奄美大島の「原絹織物」などが独自に生み出してきたテキスタイル(布)から、技法の違い、様々な染めの魅力や特色を比較していきます。

豊富な水資源がある所に「染」の技法が生まれ発展してきた経緯からも、今につながる「染のあるネイティブスケープ」を研究していきましょう。

◯Nativescape (ネイティブスケープ)とは

「ネイティブ(その土地固有の)」と「ランドスケープ(風景)」を足した造語。

うなぎの寝床では、地域固有の文化と物語(ネイティブ)を重んじながら、未来へとつないでいく人々がいる風景(ランドスケープ)をネイティブスケープと定義しました。

【コラム】 – 染のあるネイティブスケープ –

– 研究後記 –

■ 企画展開催時の様子

ららぽーと福岡店

ららぽーと福岡店

2022年8月17日(水)~9月5日(月)

旧丸林本家

旧丸林本家

2022年9月10日(土)~9月26日(月)

旧寺崎邸

旧寺崎邸

2022年9月10日(土)~9月26日(月)

■ 総括

オリジナルのMONPEを製造販売している「うなぎの寝床」としては、織に続き、染をテーマにした研究についてとりあげることで、これまでの知見をさらに深堀する絶好の機会となりました。

藍染においては、ひとくちに「藍染」と言ってもつくりてによって様々な藍染の手法があること、水資源が豊富な地域と水との関係性、藍が日本に浸透していった理由などをリサーチしていきました。

筑後地域にフォーカスした「染」の技術においては、古代染めの「三纈(さんけち)」をはじめ、風呂敷の流行で生まれた「注染」の技術や筑後地域は染める方法、染めに使う染料、染め技術など、歴史あるものから現代に即したものまで、いろいろな染めの要素が集まってきた地域であることを再認識する研究となりました。

企画展展示の中では、経年変化が見てとれる藍染MONPEを実際に販売している新品の藍染MONPEと比較し、着用し洗うことを何度も繰り返していく過程の中で、風合いの変化を楽しめるのが藍の魅力であることも紹介。もう一方で、様々な染の手法により日本各地で染められ作られてきたMONPEは、つくりてがどのように染料や染め方と向き合ってきたのかを紹介するような展示も行っていきました。(旧丸林本家でも展開しました)

うなぎBOOKSとの共同企画の中では、(ららぽーと福岡での展示期間中は、子供たちの夏休み真っ最中ということもあり)「夏の自由研究・染」と題し、選書の中から染の教法をいくつかピックアップしそれになぞらえて、スタッフが実際に晒(さらし)を用いて「コーヒー染め」と「玉ねぎ染め」を行ったものを展示紹介。「染」の技法は、実は身近なものを身近な素材で染色していくことから簡単にはじめられることにも気づかされました。

染とは…

・初心者から玄人まで誰でも身近なところからはじめられるもの。

・長きにわたり「染」の文化が存在し、その間に多様な技法や染料が生み出されてきたもの。

・染められたものを手にとって、目にすることで、その美しさや世界観、優美さや繊細さなどをダイレクトに感じとれるもの。

というように、「染のネイティブスケープ」は、様々な時代や場所で、興味をもったひとあるいは受け継いでいく「めぐり合わせ」となったひとが、技術の改良を地道に重ね続けたりアイデアを注ぐことによって、その時代に適合したかたちへと作り変えながら受け継いで行くのではないでしょうか。

この記事に関連する商品

その他の特集

](https://unagino-nedoko.net/wp/wp-content/uploads/2024/03/3cf932a1906a278dd2b71e82df7942d5-200x200.jpg)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

「織」で楽しむ久留米絣 [風合いの多様性と可能性](2024. 03)

](https://unagino-nedoko.net/wp/wp-content/uploads/2024/03/efa0e1f4c7f75f30173aee6653e161ca-200x200.jpg)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

「縞」で楽しむ久留米絣 [生活に根ざす縞を再解釈する](2024. 03)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

「柄」で楽しむ久留米絣③ これも絣なの?編(2024. 03)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

「柄」で楽しむ久留米絣② 絵を描く絣編(2024. 03)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

「柄」で楽しむ久留米絣① キホン編(2024. 03)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

【織元インタビュー】 もんぺ、この1本 vol.4 / 坂田織物(2023. 6)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

【織元インタビュー】 もんぺ、この1本 vol.3 / 下川織物(2023. 6)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

【織元インタビュー】 もんぺ、この1本 vol.2 / 丸亀絣織物(2023. 6)

- うなぎの寝床と「久留米絣」

【織元インタビュー】 もんぺ、この1本 vol.1 / 野村織物(2023. 06)

- 地域文化って何だろう?研究会

写真一覧

写真一覧 YouTube

YouTube LINE

LINE Mail magazine

Mail magazine