【旧寺崎邸】宝島染工と染染週間 -染とは植物や大地から色を借りる行為-

- 会期

- 2023. 7. 14 (金) 〜2023. 7. 24 (月)

宝島染工と染染週間 -染とは植物や大地から色を借りる行為-

- 日程

- 2023年 7/14(金)~7/24(月)

- 店休日

- 火、水(祝日営業)

- 営業

- 11:00〜17:00

- 住所

- 福岡県八女市本町327

- 電話

- 0943-24-8021

- 駐車場

- 10台

【旧寺崎邸】宝島染工と染染週間 -染とは植物や大地から色を借りる行為-

染色を表す「染」「色」の語源を紐解くと

染色を表す「染」「色」の語源を紐解くと

意味が浮かび上がってくる

「染」という文字の語源を調べてみると、さんずい偏の横に「九」を書き、その下に「木」と書く。白川静さんの字統を見ると、九は乃木坂の乃が使われており、「朶(だ)」という文字になる。この意味は木の枝葉がしだれている形を表す。そこに部首であるさんずいを添えた「染」という字は、枝葉を水につけて色を出し、糸や布を染めること、草木による染色を意味するようになったようだ。

また「色」の語源を見てみると、元々は血のつながりがあることを表すよう。兄を表す「いろせ」、姉を表す「いろね」などである。のちに、男女の交遊や女性の美しさを称える言葉となり、美しいものの一般名称になり、その美しさが色鮮やかさになり、色彩そのものを表すようになったようだ。

私たちは何気なく服を見る時に、好き嫌いで、気分で色を見ている。そして、それは現代の洗濯環境などにも耐えれるように化学染料で染められることがほとんどだ。昔は植物を加工したり、煮出したり、大地の泥の力を借りたりしながら、色を糸や布に移していく行為であった。そして、色には宗教的な意味があったり、願いがあったり、また耐久性を高めたり機能性を付加したりといった役割もある。現存する最古の染色布はエジプトのピラミッドから発見された藍染の麻衣で4000年くらい前のものとされているようだ。また染色の技術は8000年以上前にできあがったと推定されている。

天然染色の宝島染工の商品を中心に

定番にショールやスカーフを合わせて展開

宝島染工は、福岡県大木町にある大籠千春さんが立ち上げた小さな工場だ。作家ではなく工場というところがミソだと考えていて、作家は自分たちがつくりたいものを、表現してつくっていくことが生業だが、宝島染工は、天然染料を使用し、手染めと中量生産に重きをおいて、OEM(技術委託)を受けて、ファッションブランドやアパレルから服を依頼されて染めるという仕事が中心だ。天然染料の中量生産工場である。日本ではとても珍しい工場だと思う。

今回は宝島染工の定番商品を中心にしながら、ショールやスカーフなどを充実させて展開する。

イベント情報

宝島染工と染染週間 -染とは植物や大地から色を借りる行為-

| 日程 | 2023年 7/14(金)~7/24(月) |

|---|---|

| 店休日 | 火、水(祝日営業) |

| 営業 | 11:00〜17:00 |

| 住所 | 福岡県八女市本町327 (会場アクセス) |

| 電話 | 0943-24-8021 |

| 駐車場 | 10台 |

その他の企画展

【ららぽーと福岡店】SING/BOTE POPUP&ワークショップ

「工場から廃棄ゼロ」を目指す、1点ずつ違う色合いと表情 ゴムの街・久留米にルーツをもつシリコーンメーカーSING。 その製品生産時にどうしても余ってしまう生のシリコーンゴム…

【アクロス福岡店】ミマツ工芸POP UP ー碧の世界ー

杉の魅力を引き出す藍 筑後川沿いの木工の町で、長年家具の部品やパーツをつくり続けてきたミマツ工芸。小さな部品にも美しい木目を出すことができるろくろの技術を活かし、暮らしやデス…

【旧寺崎邸】オイシイお茶入れます展 〜湯と茶がまるくなる、南部鉄器と常滑急須〜

オイシイお茶にはヒミツあり。「鉄瓶」と「急須」にヒミツあり。 毎日口にするものだからこそ、道具がもたらす変化を楽しんでほしい。 うなぎの寝床 旧寺崎邸では、寒いこの季節だからこ…

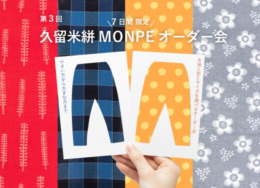

【ららぽーと福岡店】第3回 久留米絣MONPEオーダー会

ららぽーと福岡店にて初開催! あなた好みのMONPEをつくろう! この柄でFarmers' MONPEがあったらなぁ… 2L・3Lでも色柄が選べたらいいのになぁ… …