Feature特集

つくりてMaker

織物編物・染めのしごと

陶磁器・ガラスのしごと

ゴムのしごと

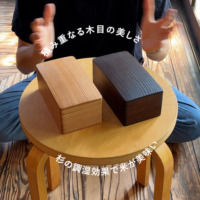

木のしごと

竹・植物編組・紙のしごと

金属のしごと

お香・精油・蝋のしごと

化粧品・化学のしごと

玩具・郷土人形のしごと

農産海産品のしごと

アート・クリエイティブのしごと

- カテゴリーCategory

- つくりてMaker

- 素材Material

- カラー・柄Color, Pattern

- つくりてMaker, Designer

- 素材Material

- カラー・柄Color, Pattern

価格から探す

Instagram

Facebook

X

note

織のあるネイティブスケープ【2】 「織機」の発明と「文化」の変化(2022. 7)

このコラムは、「織のあるネイティブスケープ展(2022年6月開催)」に付随した特集記事を転載しています。

「動力織機の発明」と「繊維産地の多様性」

「動力織機の発明」と「繊維産地の多様性」

長い人類の歴史の中、もともとすべての織物は「手織り」でした。その後イギリスで人力に頼らない「動力織機」が開発され、生産性が飛躍的に向上。そして技術は進歩し続けながら、どこでも、当たり前に、手軽に服が手に入る現代へとつながります。

そもそも私たちが身につけている「服」はどうやってできているのか?常に肌身に触れているにも関わらず、服のタグを見てわかる素材以外は実際知らないことも多いのではないでしょうか。少しマニアックな話になりますが、織物という文化を実際に形づくる「織機」に焦点を当ててみようと思います。

手織りから機械織りへ。ある意味では革命的な、ある意味では画一的な変化が、日本ではどう根付いていったのか。そこにはある一人の発明家がいました。

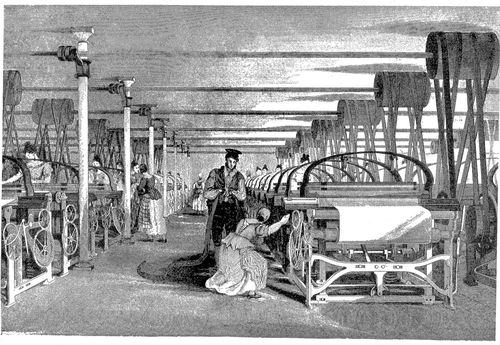

出典:ウィキメディア・コモンズ (Wikimedia Commons)

出典:ウィキメディア・コモンズ (Wikimedia Commons)

■ 手から機械へ。世界初の動力織機の発明と導入

1785年、欧米諸国でエネルギーが人力や水力などから石炭・石油に大きく転換し始める頃、イギリス人のエドモンド・カートライトが世界初の動力織機を発明します。手織りから機械織りへの技術革新は、生産性を飛躍的に高め、社会の大きな変化となる産業革命の原動力にもなりました。

まだ江戸時代だった当時の日本では、すぐには導入されませんでしたが、幕末の1867年に薩摩藩が開設した鹿児島紡績所で、動力織機100台が日本で初めて輸入されたのだそうです。

実用機として輸入動力織機が日本に導入され始めたのは、1887(明治20)年以降のこと。東京、大阪、京都などにあった大資本を有した紡績会社が兼営する織布部門(糸づくりだけでなく織物づくりまで手掛ける)において、蒸気機関を動力とする織機が使われ始めました。

こうした動きは、明治政府による「殖産興業」をスローガンとした西欧の先進技術の導入や、官営模範工場の設立などの近代化を目指す政策とも重なりながら、外貨を稼ぐ輸出産業として飛躍的に発展していきます。

一方で、小資本がほとんどであった織元では、高価な外国製の動力織機を導入することは難しく、依然として手織りが一般的でありました。

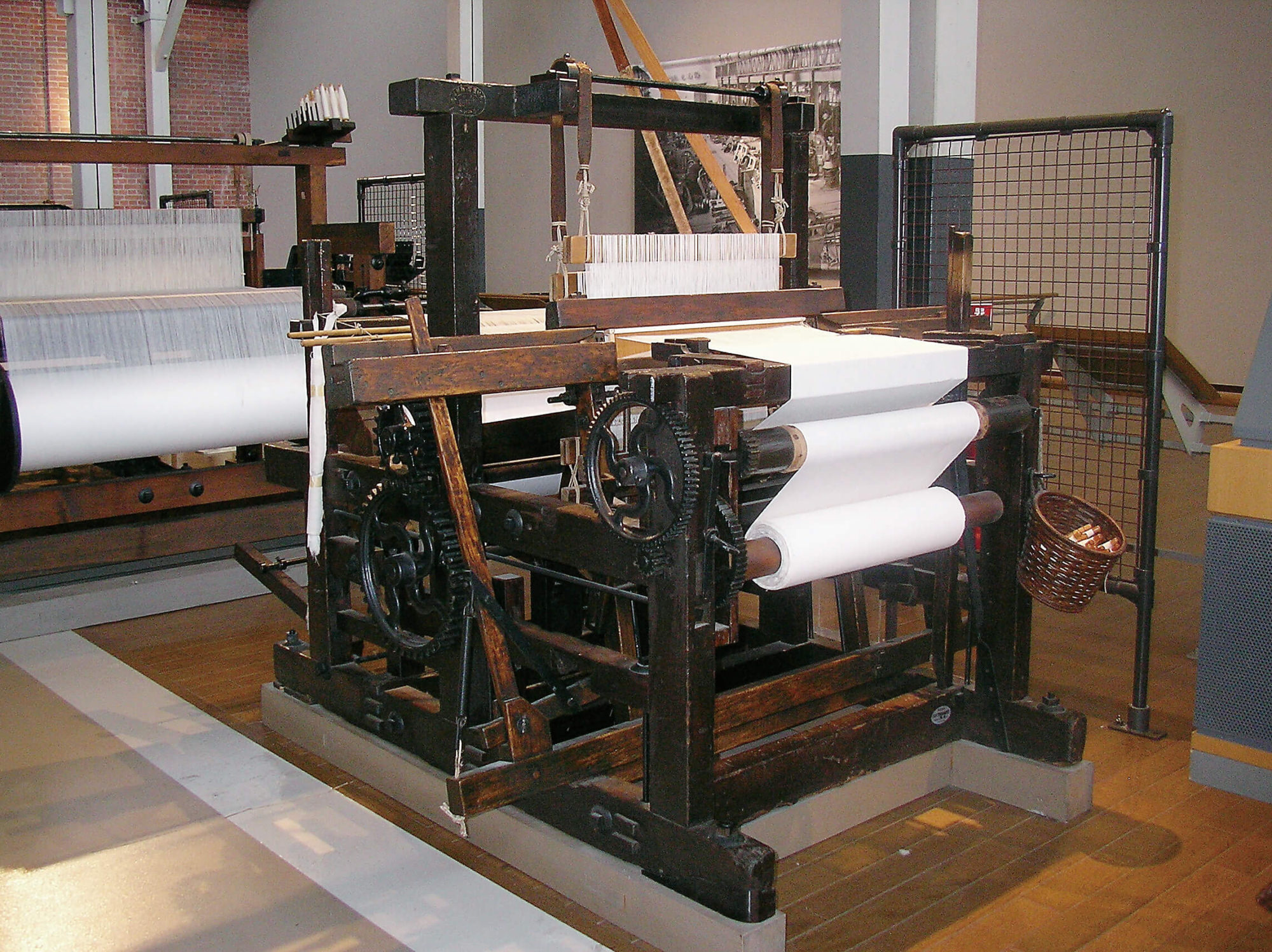

豊田式汽力織機(豊田佐吉が1896年に発明した、日本初の動力織機)

豊田式汽力織機(豊田佐吉が1896年に発明した、日本初の動力織機)

提供:トヨタ産業技術記念館

■ 小さな織元にも届くものに。国産動力織機の発明と普及

海外製の動力織機が本格的に使用され始めてから約10年後、後にトヨタグループの創業者となる豊田佐吉によって、初の国産動力織機が発明されます。

佐吉が生まれた静岡県の遠州地域は、古くから木綿織物の産地として有名で、農家の閑散期の副業として手織木綿を織ることが慣わしとなっていました。手機での織物づくりは、一反(約12m:着物一着をつくるのに必要な長さ)の木綿を織るのに多くの労力と時間を要します(単純な無地や縞で2日〜1週間程度かかるそうです)。

こうした手織りでの織物づくりは日本中で行われていました。佐吉は、これを動力化して今までよりも速く、たくさん織り上げ、買う人が安く木綿を手に入れられる様になれば世の為になると考え、18歳で織機の改良を志ざし、29歳で日本初の動力織機を発明します。

佐吉が発明した動力織機は、手織りと比べて20倍も効率よく織り上げることができました。また、外国製織機が鉄製であったのに対し、佐吉のものは鉄と木を合わせた作りで、構造もシンプルであったため安価でした。そのため、小さな織元でも動力織機が手の届くものとなり、遠州地域をはじめとする東海地方で広く普及していきます。

佐吉の発明をきっかけに、様々なメーカーでも動力織機の開発・生産が行われ、明治末から大正にかけて一気に日本の繊維業界の機械工業化が進むのです。

布を織る技術:人力から動力へ ー 織機技術の発展《トヨタ産業技術記念館 バーチャルガイドツアー:繊維機械館》

提供:トヨタ産業技術記念館

■ 今もなお現役。久留米絣産地における動力織機の普及

明治末・大正にかけて国内織物産業の機械化が進んでいきましたが、久留米絣産地で力織機が普及するのは1934(昭和9)年のことでした。

生地をつくるのに30工程もある久留米絣は、その膨大な手仕事を家内制手工業や、農家の副業、内職さんへの外注などでまかなっていましたが、人々の生活環境が変わる中で、そのような生産のやり方は難しくなっていきます。そこで、工業に関する研究機関である久留米工業試験場のすすめで、久留米絣と同じく三大絣産地のひとつである備後から動力織機を移入したことをきっかけに、久留米絣の「機械織り」が普及するようになります。

久留米絣の機械織りの織元で使われてる旧式の「シャトル織機」は、着物の反物幅(約38cm)という非常に小幅の織機を使っており、全国的にも珍しい存在になっています。80年以上前につくられた織機は、現代の高速織機に比べると糸が張られすぎず、織りがゆるやかなのが特徴で、手織りに近いやわらかな風合いになります。

佐吉の発明をきっかけに普及した動力織機は、東海地方から九州・筑後地方にも伝わり、メンテナンスされながら今なお現役で産地を支えているのです。

■ 副業から産地へ。佐吉の発明と産地の多様性

日本では、農家の自給自足的な織物づくりから始まり、各地で多様な織物をつくる繊維産地があります。

北陸、播州などの近代工業が主体の産地もあれば、久留米絣のような手工業が主体の産地が並存しており、多様な製法が残り産地を形成していることは、先発工業国としては特異な事例のようです。特に欧米諸国では、手工業的な技術を用いるつくりてが中心の産地は今ではほとんど存在しないと言われています。

佐吉による動力織機の発明は、日本にもともとあったものづくりの形に寄り添いながら普及し、規模の小さな産地において手織りでは難しかった生産効率の向上を促しました。もし、国内での動力織機の発明がなく、海外製のみが移植されて産業ができたとしたら。きっと今の多彩な産地のあり方とは異なる形になっていたのではないかと想像します。

先端技術を駆使する産地から、人の手の要素が残る産地の風景まで、多様でグラデーションのある織物づくりが生きた形で残り続けているのは、こうした佐吉の発明があったからこそなのかもしれません。

荻野

– 参考文献 –

・うなぎの寝床(2019. 5. 24)【もんぺ博特集】シャトル織機がもたらした産業革命。機械織りで追求する、手織りのやわらかさ。/ 織元インタビューシリーズ #7 下川織物

・太田康博「歴史的・国際的な観点からみた筑後産地の面白さ」『TRAVEL UNA vol.1 ネイティブテキスタイルをめぐる旅』、2020 年春・創刊号

・楫西光速(1962)『人物業書 豊田佐吉』吉川弘文館

・久留米絣技術保存会(1969)『久留米絣』

・廣田紬株式会社(2020. 9. 9)「- ブログ – 問屋の仕事場から 手織りの紬、織物とは? ~ 鑑定編 ~」

・福井貞子(2002)『ものと人間の文化史 105・絣』法政大学出版局

– 織のあるネイティブスケープ –

その他の特集

- カイセツ

【#65】 わた入れはんてんってなに? KAISETSU #65

- カイセツ

【#64】 MONPE 尾州 再生ウール KAISETSU #64

- カイセツ

【#63】 MONPE 遠州 コーデュロイ KAISETSU #63

- カイセツ

【#62】 MONPE 遠州 綿麻バフ KAISETSU #62

- カイセツ

【#61】 MONPE 福山デニム KAISETSU #61

- カイセツ

【#60】 OIGEN / 南部鉄器 KAISETSU #60

- カイセツ

【#59】 関内潔 / 木のお弁当箱 KAISETSU #59

- カイセツ

【#58】 saredo / 糸商 KAISETSU #58

- カイセツ

【#57】 HAORI 刺子花織 KAISETSU #57

- カイセツ

写真一覧

写真一覧 YouTube

YouTube LINE

LINE Mail magazine

Mail magazine