デニムの常識を超えていく。世界を魅了する福山デニム

新しいデニム像をつくる

篠原テキスタイル

このコラムは「Farmers’ MONPE 福山 両面起毛デニム」に関連した特集記事です。

前編はこちら

Photo by Koichiro Fujimoto

Photo by Koichiro Fujimoto

展示資料 橘高兄弟商会の備後絣

1907年(明治40年)備後絣の製造をスタート。時代の変遷に合わせて現在はデニム生地メーカーとなり、100年以上織物づくりを続けてきた篠原テキスタイルさん。生産効率の観点から、現代ではほぼ使われなくなった旧式のシャトル織機で織る味わい深い生地のセルビッチデニムをはじめ、従来のデニムのネガティブなイメージを払拭するような、しなやかなテンセルデニムなど新しい風合いの生地づくりにも力を入れています。今回発売になる「Farmers’ MONPE 福山 両面起毛デニム」は産地を超えることではじめて出来た風合い。産地を飛び越えれば、これまでにない新しいものができるという発想で、さまざまなものを作っているそうです。

Photo by Koichiro Fujimoto

Photo by Koichiro Fujimoto

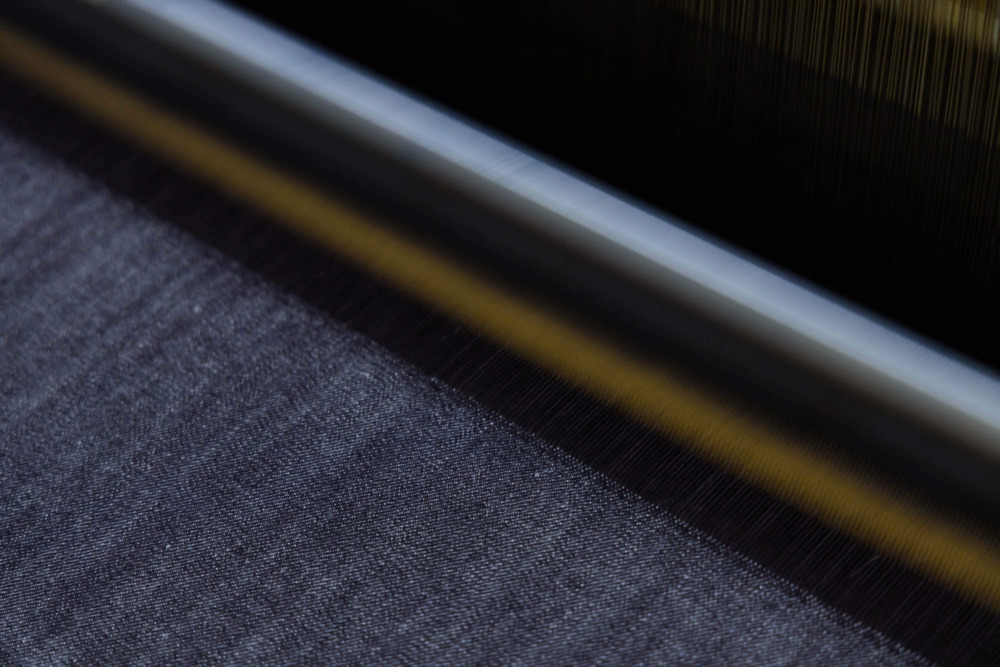

工場の中は、バタコンバタコンと織機の音が力強く響いていて、話し声もかき消されるほど。産地が変われば織機の種類も仕様も久留米絣産地のものとはかなり違った姿で、大きくてスピードが速いだけでなく、緯糸が自動的に巻かれてどんどん繰り出されていったり、織ったそばから耳がカットされていくなど、同時にいろいろな工程ができる仕組みが織機自体に搭載されていて、生産規模の大きさの違いを感じました。太めの糸を使った、13オンス程の厚地の生地をガシガシと織る福山の中でも、シャツ生地にも使われるような細い糸の生地も織ることができるのは珍しく、24時間稼働でメーカーの多様な要望に応えています。

ショールームを訪れて驚いたのが、ずらりと並んだ膨大な生地見本の数々。綿生地が主流ではあるものの、緯糸に和紙繊維を入れてシャリ感を持たせたり、ウールを入れて保温性を高めたもの、シルク入りの光沢感のある高級ブランド向けの生地など、見たことのないデニム生地がずらっと並んでいました。

ショールームを訪れて驚いたのが、ずらりと並んだ膨大な生地見本の数々。綿生地が主流ではあるものの、緯糸に和紙繊維を入れてシャリ感を持たせたり、ウールを入れて保温性を高めたもの、シルク入りの光沢感のある高級ブランド向けの生地など、見たことのないデニム生地がずらっと並んでいました。

「今見てもらったのは、緯糸に入れる素材のほんの一例。例えばたて糸に使う糸の種類でも、まっすぐなのか、節が入っているのか、凹凸があるのか。マニアックな話ならムラ糸、あとは撚り回数。織機にかける本数、太さはどのくらいのものを使うのか、織りの組織なんかも風合いに直結してきますね。使う織機、セッティング方法、染め方、洗い、脱水、加工の仕方、、デニムって無地だし、ニッチすぎて一見わかりづらいのかもしれないけど、その組み合わせは無限にあるんです」と、営業の藤井さん。生き生きと伝わります。

用途のほとんどがジーンズで、無地の青の世界の中にこれだけの多様な要素を持っているのは、おそらく日本だけなのではないでしょうか。アメリカのヴィンテージデニムの再現に始まり、再現に飽き足らず、分業化された各々の工場がさらに独自技術を磨いて、どこまでも突き詰めていった。日本的なものづくりのユニークな姿が、あらわれているようでした。

Photo by Koichiro Fujimoto

Photo by Koichiro Fujimoto

知ってほしい

福山のこと

ヴィンテージブームの後押しや日本の品質や再現性への再評価もあり、セルヴィッチデニムを中心に近年は海外ハイブランドからの引き合いが増えているそうですが、日本メーカーの日本離れは顕著で、国内のデニム産地の工場は苦境に立たされています。わたしたちがより安いものを求め続けるその先に、日本でものがつくれなくなる状況を間接的に作り出している可能性はあって、ものを買う時、少し立ち止まって背景にも目を向けて選んでいくことが、産地の風景をつないでいくことにつながっていくようにも思います。

福山は主に生地の産地で、形ある最終製品のジーンズは、縫製先の集まる岡山側へ渡る場合が多いため、地元の方にもなかなか知ってもらえていない状況もあるようです。そんな現状を変えようと、福山のさまざまな工程のデニム事業者が組んで、技術の粋を集めて作り上げたMade in 福山のデニムブランド「F.F.G」をはじめ、福山のものづくりのセレクトショップや、地元のデニム関連企業とのコラボレーションに力を入れる宿もあり、産地を発信する動きもあります。表からは見えづらくても、産地を支えるつくりてが福山にいることを、もんぺを通してお伝えしていきたいです。

田中

その他のお知らせ

【新商品】サイセーズ x yohaku ドバイパンツ

【季節のおすすめ】卒業・入学の節目、新しい門出に

【季節のおすすめ】冬から春まで使える、あったかくなるモノ

【お知らせ】 MONPE 価格改定について(2026年3月4日〜)

【新規掲載】白い常滑急須・TAKASUKE

【リクルート】 愛媛大洲店 店舗運営スタッフ(社員・パートスタッフ)募集 リクルート説明会開催(2月開催)

【アンケートご協力のお願い】MONPEの楽しみ方、教えてください!