【つくりて訪問記】 小倉 縞縞がつなぐ小倉織のこれまでとこれから

鉄の街北九州に眠っていた手しごと

鉄の街北九州に眠っていた手しごと

制約が生み出す無限の縞の可能性 経の世界の極み 小倉織を知る

北九州は言わずと知れた工業の街。官営八幡製鐵所関連施設は世界文化遺産に登録されています。そんな工業の街にかつて隆盛を誇った小倉織という手しごとがありました。

小倉織は江戸時代には武士の袴や帯、明治時代には男子学生の夏の制服として珍重されましたが、産業構造の転換などにより昭和初期に一度途絶えます。その小倉織を1984年に復元、再生したのが染織家の築城則子さんです。2007年には築城さんがデザイン監修を行う機械織の小倉織ブランド小倉 縞縞が始動。国内外で多くの人々を魅了し、常に新しい小倉織のあり方を追求しながら進化を続けています。

小倉織の復元、再生から40年となる2024年11月、40周年特別企画として小倉 縞縞がバスツアーを企画しました。小倉織物製造工場の見学、そして築城則子さんのお話を聞くことができ、今まで知らなかった小倉織に触れるすばらしい機会となりました。

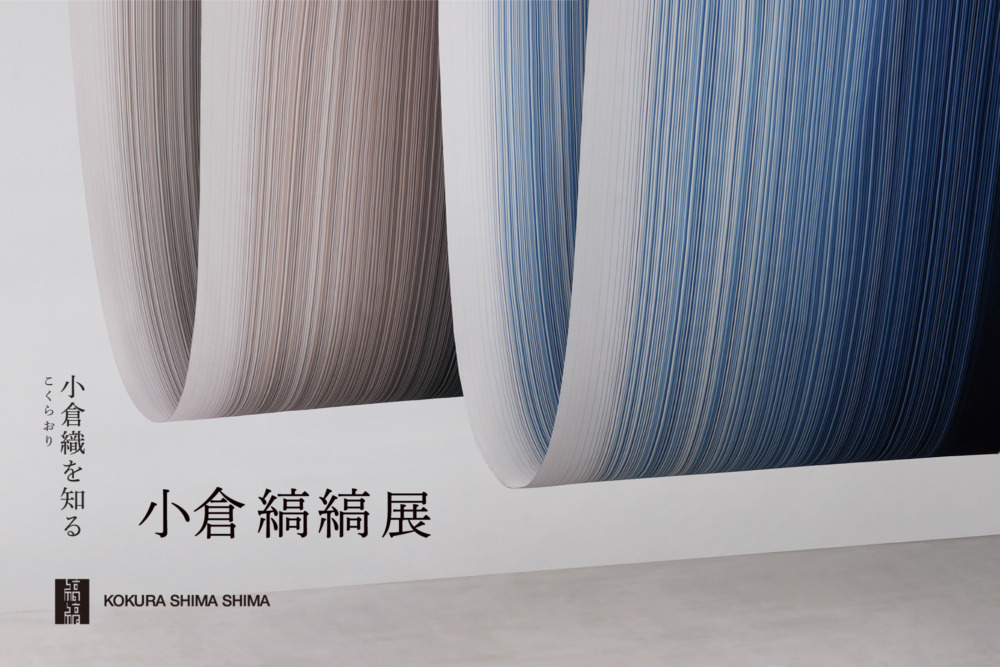

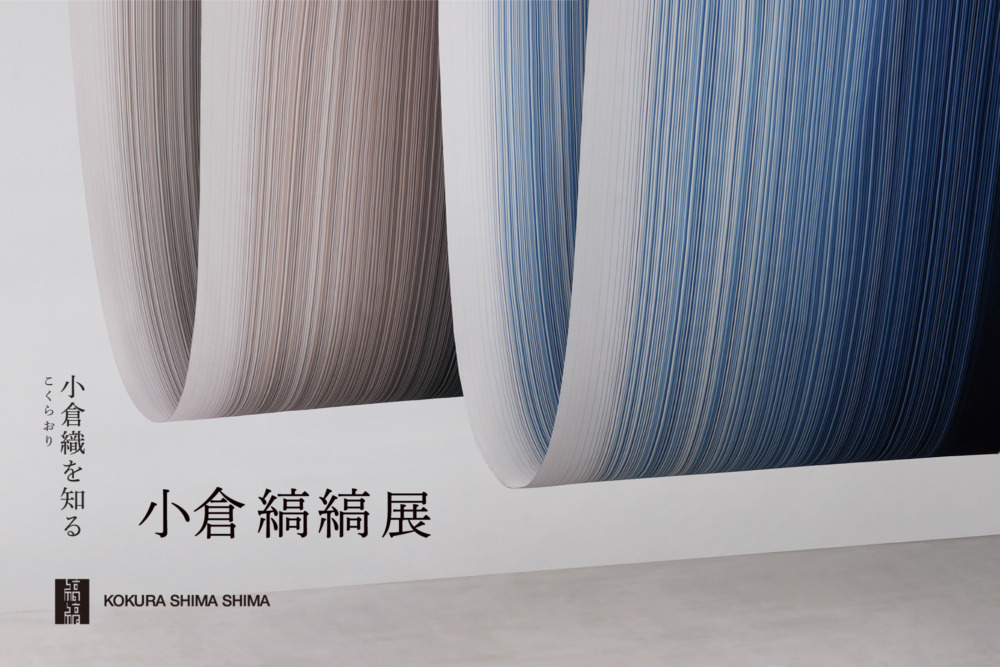

アクロス福岡にて開催「小倉 縞縞展 ~小倉織を知る~」(2/19~3/10)

企画展詳細はこちら

小倉市街地ど真ん中

小倉市街地ど真ん中

オフィスビルの織物工場

小倉 縞縞の生地制作を担う小倉織物製造株式会社の織物工場は、JR小倉駅から歩いて15分ほど。小倉の市街地ど真ん中、オフィスビルの2階にあります。これまで織物工場を見学させていただく機会は何度かありましたが、どこも工場然としたもので、こんな街中、しかもビルの上階という普通では考えられない場所に工場があることにまず驚きました。

こちらのオフィスビルは毎日新聞西部本社ビルとして1965年に建てられたもの。現在工場がある2階は、かつて毎日新聞の輪転機が置かれていたということで、床の強度は十分。工場内には国内に数台しかないという整経機が天井すれすれに設置されていました。

縞が命の小倉織にとって整経はもっとも重要な工程です。工場設立にあたり、この整経機ありきで場所を探し、柱や天井も計算した上でこの場所に決めたそうです。整経機の納品は、なんと壁に穴をあけ、パーツごとに分解した状態で運び込んだのち、組み立てを行ったそうです。天井のでっぱりに合わせてうまく機械がおさまっている理由が分かりました。整経機のほかに、ワインダー、撚糸機、タイイングマシン、織機などがコンパクトなスペースに収まっています。

実際に機械が稼働する様子のほかに、新しいプロジェクトに向けて開発中の生地も見せていただきました。今回説明をしてくださった工場長の三満田さんは元学芸員という異色の経歴の持ち主。聞けば他の職人さんも異業種から入られた方が多いそう。みなさん苦労をしながら鍛錬を重ね、真摯に小倉織と向き合っています。この工場での試行錯誤が、小倉織の進化と挑戦を支えていることがよく分かりました。

きっかけは一片の端布

きっかけは一片の端布

小倉織との運命的な出合い

豊前小倉(北九州市)の地で江戸時代(1600年代)から作り続けられてきた小倉織は、武士の袴や帯として全国で珍重されました。徳川家康が鷹狩りの際の羽織として愛用したことも記録に残っています。明治時代には「霜降り」と呼ばれるグレー無地の小倉織が男子学生の夏の制服に用いられ、小倉木綿、小倉服の名で全国に広まります。しかし昭和初期、産業構造の転換などにより、300年以上続いた小倉織は途絶えてしまいます。

その小倉織を復元、再生したのが染織家の築城則子さんです。きっかけは、築城さんが40年前に骨董店で出合った一片の端布でした。たて縞が際立ったその端布は子どもの袴地、江戸時代に織られた小倉織。小倉織といえば霜降りと認識していた築城さんが初めて出合う小倉織でした。

能装束に惹かれ、染織の道に進んで5、6年。その端布に出合ったのは、試行錯誤をくり返し、表現を模索していた時期だったそうです。その端布は、経糸が極端に多く、緯糸をのみ込んでしまうほどの密度感、それゆえにたて縞にしかなりえず、経がぴたっと際立っていました。制約の中で生まれた経の世界。自身が求める表現を可能にする素材が、生まれ育った小倉にすでに眠っていたのだと知ります。

そこから小倉織の復元、再生が始まります。福岡県工業試験場で布の組成を調べ、データの通りに織ってみても、端布ような質感になりません。子どもの袴地であった端布のなめらかな質感は、「着ては洗う」をくり返した経年変化の結果であり、現代でそのような使い方は難しく、まして帯ならなおさら。そうした中で築城さんは、織り上がった時点で、端布のようななめらかな質感が表現できないかと考えます。純粋に経糸を増やすだけでは杼を通せないので、織機の仕掛け自体を改良するなど試行錯誤をくり返し、1984年、ようやく自身が理想とする小倉織の復元、再生に成功します。それは緯糸の約3倍もの経糸(約60本/cm)が使われた、丈夫であるのにしなやかという相反する特性が共存する伝統を進化させた小倉織でした。

小倉織を次世代につなぐ

小倉織を次世代につなぐ

機械織の小倉織ブランド 小倉 縞縞

復元、再生を果たした小倉織をいかに次の世代につないでいくか。着物や帯だとどうしても使う人が限られてしまいます。広く小倉織を使ってもらうためには、価格や生産量も考慮して、現代の暮らしになじむ商品の開発が必要でした。そこで立ち上げたのが、築城さんがデザイン監修を行う広幅、機械織りの小倉織ブランド小倉 縞縞です。当時北九州に機屋は一軒もなく、他の産地にお願いして生地を織ってもらっていましたが、さらなる飛躍を目指し2018年に自社工場を設立。140cmという広幅のテキスタイルであることで、小物やファッションだけにとどまらず、インテリアや家具の企画デザイン、大規模な建築物の空間演出など、あらゆる分野に活用の幅を広げ、世界のクリエイターとのコラボレーションも可能にしました。常に新しい小倉織のあり方を追求し、世界への挑戦を続けているのが小倉 縞縞です。

小倉 縞縞がつなぐ 小倉織のこれから

小倉 縞縞の製品に出合うまで、自身が育った北九州に小倉織という手しごとが存在していたこと自体知りませんでした。築城先生をはじめ、今回ツアーで出会った方々は、みなさん活き活きと熱意に溢れ、小倉織を次世代につなぐという強い意志を持って、真摯に小倉織と向き合っていることが分かりました。印象的だったのは「最高作は次回作」という築城先生のお言葉。40年以上も小倉織と向き合い続けてきた今もなお、小倉織で表現したいことが絶えず湧いてくるそうです。制約があるからこそ生まれる無限の縞の可能性。今まで知らなかった小倉織の魅力を体いっぱいに感じられたツアーになりました。これからさらなる進化を続けていく小倉織が楽しみでなりません。

そんな小倉織の魅力を存分に楽しめる企画展をうなぎの寝床アクロス福岡店で開催します。普段取り扱いのない小倉 縞縞の商品がたくさん届きます。小倉織のたて縞が織りなす凛として潔い、色の濃淡による立体的な世界観、そして綿織物とは思えない艶のあるなめらかな質感をぜひ店頭でご体感いただければと思います。

増田

小倉 縞縞展 ~小倉織を知る~

小倉 縞縞展 ~小倉織を知る~

うなぎの寝床アクロス福岡店

日程 2025年2月19日(水)~3月10日(月)

店休 火曜

営業 10:00〜19:00

住所 福岡県福岡市中央区天神1丁目1-1 1F 匠ギャラリー内

電話 092-753-7223

駐車場 あり(有料)

その他のお知らせ

【新商品】ハーブで「八女」を活性化、紙屋がつくる「国産ハーブティー」

【サラサラ派?ポツポツ派?】 糸で選ぶ久留米絣

【新商品】サイセーズ x yohaku ドバイパンツ

【季節のおすすめ】卒業・入学の節目、新しい門出に

【季節のおすすめ】冬から春まで使える、あったかくなるモノ

【お知らせ】 MONPE 価格改定について(2026年3月4日〜)

【新規掲載】白い常滑急須・TAKASUKE