蘇る、羊毛。毛織物産地・尾州で息づく「再生羊毛」

希少な資源と向き合う尾州の文化

希少な資源と向き合う尾州の文化

MONPEの型を通して日本・世界各地のテキスタイルを穿き比べて体感する「産地コラボMONPE」。今回はそのシリーズに、尾州(びしゅう)産地のテキスタイルブランド「毛七(けしち)」が仲間入りします。

日本の毛織物産地、尾州。「毛七」は、その尾州産地で行われている「再生羊毛(リサイクルウール)」を使用したテキスタイルブランドです。

「再生羊毛?リサイクル?」

言葉だけ聞くと、近年問われている持続可能なものづくりを考慮した取り組みかとお思いになるかもしれません。

しかし、実際は尾州産地での再生羊毛は半世紀以上続く技術であり、決して最近の取り組みではありません。またそれは尾州の織物づくりと深く結びつきながら、羊毛という希少な素材と向き合う必然性を伴った働きとして存在するものでした。

今回は、尾州のウールMONPEを通して、「毛織物産地・尾州」とその地で根付く「再生羊毛」というネイティブスケープ*についてご紹介します。

*ネイティブスケープ(Nativescape)とは

「ネイティブ(その土地固有の)」と「ランドスケープ(風景)」を足した造語。

うなぎの寝床では、地域固有の文化と物語(ネイティブ)を重んじながら、未来へとつないでいく人々がいる風景(ランドスケープ)をネイティブスケープと定義しました。

■ 尾州産地について

– 「綿花」の一大産地から、「毛」織物づくりへ –

尾州産地は、愛知県一宮市を中心とした愛知県尾張地方の西部から岐阜県西濃地区にまたがる地域一帯にある、スーツやコートなどの服地を中心とした毛織物産地です。

尾州産地は、愛知県一宮市を中心とした愛知県尾張地方の西部から岐阜県西濃地区にまたがる地域一帯にある、スーツやコートなどの服地を中心とした毛織物産地です。

一級河川の木曽川と肥沃な濃尾平野(のうびへいや)の恩恵により、麻・桑などの栽培に良い土壌と、糸・織物の染色加工や仕上げ整理に適した軟水に恵まれ、昔から麻・絹などの繊維産業が盛んな地域でした。

江戸時代に綿が普及すると絹から綿の産地となり、綿織物の生産量は大阪に次ぐ一大産地となりました。しかし、明治時代1891年の濃尾大地震で大打撃を受け、綿花の栽培が困難になり、綿織物に必要な機材や母屋を失ったこと、安価なインド綿花の輸入が始まり安い綿布が大量生産されたことにより、農家の副業では対抗できなくなり綿織物業は次第に衰退していきました。

綿織物に替わる何かを模索するなかで尾州の人たちは羊毛に着目しました。ドイツから毛織織機を輸入するとともに、毛織物についての研究を行い、輸入毛糸を用いて織る和服用毛織物「セル」の製織に挑戦し、この生産体制を確立しました。このセルが戦時中の軍用服生地として使われ、生産量が増えたことから愛知県の毛織物の生産高は日本一へとなり、今に至る毛織物の尾州産地が誕生しました。

現在、毛織物の「尾州」として生産は全国一の規模となり、日本の尾州として、イギリスのハダースフィールド、イタリアのビエラと並んで世界三大毛織物産地と呼ばれています。

■ 再生羊毛、どうして始まったのか

– 羊は貴重な資源だった –

日本の毛織物産業は、原料となる羊毛を自国で手に入れるために、羊の家畜化に幾度も挑戦した歴史をもちます。しかしいずれも失敗に終わったため、日本の羊毛産業の発展のためには羊毛を輸入するしかありませんでした。そのため、日本にとって羊毛は限られた原料であり、貴重で高価な資源であったと言えます。

日本の毛織物産業は、原料となる羊毛を自国で手に入れるために、羊の家畜化に幾度も挑戦した歴史をもちます。しかしいずれも失敗に終わったため、日本の羊毛産業の発展のためには羊毛を輸入するしかありませんでした。そのため、日本にとって羊毛は限られた原料であり、貴重で高価な資源であったと言えます。

また、日露戦争、第一次世界大戦が勃発し、海外からの羊毛の輸入が途絶えます。そのため毛織物はいっそう貴重なものとなり、一度使った毛織物からもう一度糸を再生する技術が必然的に発展したものと考えられます。毛織物を再利用するためにワタ状に戻すことを「反毛(はんもう)」といい、尾州産地では半世紀以上前から反毛の技術で再生羊毛の生産が行われています。

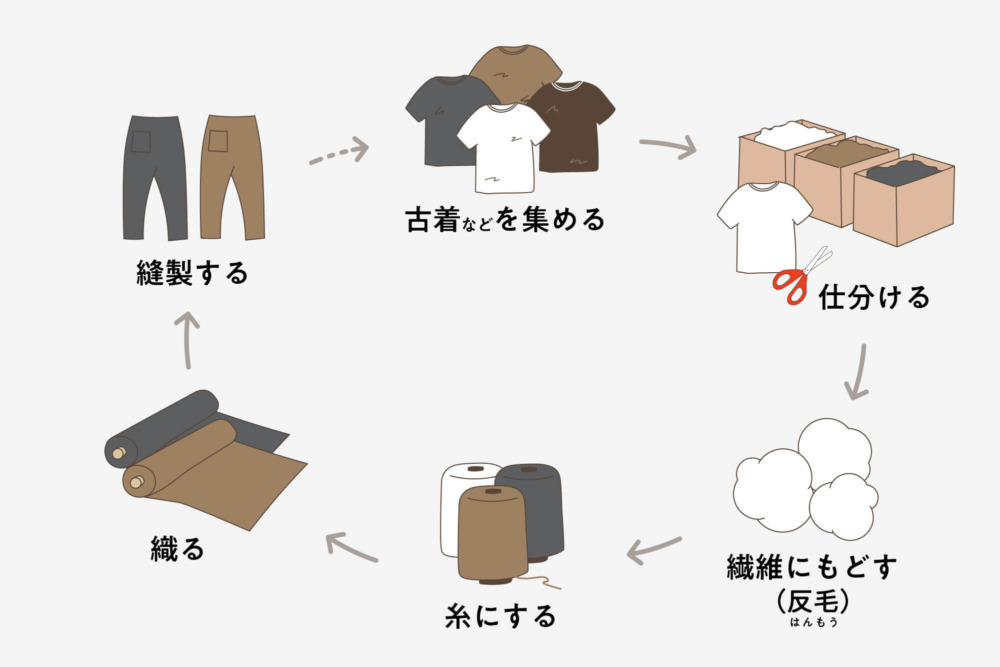

■ 再生羊毛ができるまで

①原料を集める

①原料を集める

毛織物をリサイクルして再利用するには、まずその原料を集めることからはじまります。余った糸やハギレ、古着だけでなく、売れなかった新品の商品や、時期遅れや流行遅れとされる色味の生地などもリサイクル品として利用されます。尾州では、尾州産地ででるものだけでなく、日本全国、海外からリサイクルウールを購入して集めます。

羊毛をリサイクルするには、原料となる新製品のウール商品がなければ成り立ちません。最近は、ファストファッション型の衣類も増え、アジアなど海外で作られたウール商品が日本でも販売されているため、以前よりも原料となるウール古着が増えています。

②原料を仕分ける

②原料を仕分ける

集められた原料は、まず、ウールの含有割合によって、割合が高いものと、低いものに分けられます。ウールを多く含むものは紡績用として、ウールの割合が低いものは断熱材用となります。燃えないという性質をもつウールは、ウールの割合が少なくても、自動車のフェルト原料や断熱材、騒音材、カーペットなど様々な需要があるため捨てられることなく使われます。

紡績用として分けられたウールは、まず、ウール以外の素材から成るボタンや表示タグなどを取り外します。次に、色ごとに「仕分け」されます。いろいろな色の古着があり、全く同じ色のものはありませんが、できる限り同系色に分けます。この仕分け作業は機械ではなく、人の手によってひとつひとつ、一枚一枚タグを取り外し、色ごとに仕分け行われています。

③繊維にもどす / 反毛(はんもう)

③繊維にもどす / 反毛(はんもう)

色ごとに分けられた原料は、機械にかけやすくするために適当なサイズに裁断します。反毛機と呼ばれる無数の針がついた機械で生地をひっかき、繊維を崩してもとのワタの状態に戻します。

反毛されたワタを糸にする際、繊維が短くそのままでは糸にすることは難しいため、ポリエステルやアクリルなどの化学繊維を全体の3割ほど混ぜ込みます。これにより強度があり、風合いの良い糸を紡ぐ事が出来ます。こうしてできた再生羊毛は、ウール7割、化学繊維3割の比率で作られていたことから、尾州産地では古くから「毛七(けしち)」と呼ばれていました。

写真①,②,③ / 提供:大鹿株式会社

■ 循環する再生羊毛

一度、再生羊毛として利用されたものも、それで捨てられるわけではなく、再度、繰り返しリサイクルして使用されます。再生羊毛にウール100%の繊維を混ぜて混率を調整することで、再び再生羊毛に生まれ変わります。ウールの割合が少なくなってきたら、紡績用ではなく断熱材として再再利用されます。ウールが含まれている限り需要があり、ウールは最後までリサイクルされる資源なのです。

一度、再生羊毛として利用されたものも、それで捨てられるわけではなく、再度、繰り返しリサイクルして使用されます。再生羊毛にウール100%の繊維を混ぜて混率を調整することで、再び再生羊毛に生まれ変わります。ウールの割合が少なくなってきたら、紡績用ではなく断熱材として再再利用されます。ウールが含まれている限り需要があり、ウールは最後までリサイクルされる資源なのです。

ウールが何度も繰り返しリサイクル利用される理由は、ウールが貴重で高価なものだからでもあります。もし綿であれば、仕分け・リサイクルにかかる手間賃のほうが高くなるため、商売として成り立たず、ここまで繰り返しリサイクルするのは難しいかもしれません。

このように、尾州産地における再生羊毛は、自国では採れない貴重な資源を活用しながら産業として循環しています。そこにはもちろん「もったいない」という日本人的な精神性もあると思います。ただそれだけでなく、古着などの原料を回収するルートがあり、価値を見立て、再利用する技術があり、売り先があるというしっかりとした仕組みづくりが成されているからこそ、「産業」として長く存在し続けているのではないでしょうか。

■ 再生羊毛生地ブランド「毛七」

– 尾州の毛織物文化を伝えていくために –

「毛七」という言葉は、再生した毛を70%、その他の繊維を30%で紡績して再利用する「ウール70%のリサイクル羊毛」という意味として、尾州産地では昔から日常的に使われていた業界用語です。その他の繊維を混ぜるのは、再生羊毛を補強するためではありましたが、高級品として売り出される新毛ウールに対し、再生羊毛は一般庶民の普及品として使われてきたため、比較されると劣ったようなイメージも帯びる言葉として業界内では使われていました。

「毛七」という言葉は、再生した毛を70%、その他の繊維を30%で紡績して再利用する「ウール70%のリサイクル羊毛」という意味として、尾州産地では昔から日常的に使われていた業界用語です。その他の繊維を混ぜるのは、再生羊毛を補強するためではありましたが、高級品として売り出される新毛ウールに対し、再生羊毛は一般庶民の普及品として使われてきたため、比較されると劣ったようなイメージも帯びる言葉として業界内では使われていました。

大鹿株式会社の彦坂雄大さんは、そのことを十分に理解したうえで、再生羊毛を生み出す各工程で誇りを持って仕事されているつくりてのことを目にしてきました。こうした尾州の再生羊毛という文化こそ他にない強みであると考え、あえてそれを示す「毛七」という名前でテキスタイルブランドを作ります。

再生羊毛に対する産地内の印象も外からの印象も、変えるのは自分達であると考え、尾州産地の毛織物の歴史やものづくりの背景、再生羊毛だからできる生地の風合いを知ってもらうために、産地のブランドとしてその文化を伝え続けています。

写真提供:大鹿株式会社

■ MONPE 尾州 生地の特徴

反毛されたワタ状のものは色別に仕分けされるだけで、再度染め直すことはしません。これらの様々な色のワタをブレンドすることで、新毛では表現できない複雑で深みのある色合いになっています。また、様々な繊維長が混ざり合うことで生まれるムラ感のある表情も再生羊毛の生地ならではの特徴の一つです。

反毛されたワタ状のものは色別に仕分けされるだけで、再度染め直すことはしません。これらの様々な色のワタをブレンドすることで、新毛では表現できない複雑で深みのある色合いになっています。また、様々な繊維長が混ざり合うことで生まれるムラ感のある表情も再生羊毛の生地ならではの特徴の一つです。

左)杉綾織

杉の葉のように斜線が右左で連続して入ったような織り模様。右と左の綾織を交互に織ることで模様を表現しています。別名へリンボーン(ニシンの骨)とも呼ばれます。

右)フランネル

織り上がった生地に縮絨*(しゅくじゅう)をかけて表裏起毛をかけたもの。生地の密度が高く、表面の起毛が空気を含んで熱を逃さないため、保温性に優れています。

*縮絨 … 織り上がった生地を石鹸溶液などで湿らせ、圧力や摩擦を加えて収縮させる後加工のこと。織組織が緻密になり、フェルト状に変化する。

同じ織物、異なる技術。同じ型、異なる風合い。

同じ織物、異なる技術。同じ型、異なる風合い。

MONPEを通して様々なテキスタイルを体感し、比べて楽しんでいただけたらと思います。

その他のお知らせ

【新規掲載】いろはMONPE 無地 現代風 & Farmers’

【新商品】ハーブで「八女」を活性化、紙屋がつくる「国産ハーブティー」

【サラサラ派?ポツポツ派?】 糸で選ぶ久留米絣

【新商品】サイセーズ x yohaku ドバイパンツ

【季節のおすすめ】卒業・入学の節目、新しい門出に

【季節のおすすめ】冬から春まで使える、あったかくなるモノ

【お知らせ】 MONPE 価格改定について(2026年3月4日〜)