素足が気持ちいい、呼吸するはきもの「日田下駄」

大分県日田市で作られている「日田下駄」。うなぎの寝床では、鼻緒に表情のある刺子花織の生地を使用した下駄で日田下駄をご紹介しています。下駄の製造は日田市の「本野はきもの工業」。刺子花織の鼻緒生地は「ぬぬ工房(沖縄県)×宮田織物(福岡県)×うなぎの寝床(福岡県)」の産地間コラボの生地です。

日田下駄の特徴でもある「神代焼仕上げ」による木目の美しさと足あたりの心地よさ。また無塗装なので木の調湿機能を妨げず裸足で履いて気持ちいい「呼吸するはきもの」として、まず足を入れて体感ならぬ「足感」してほしい日田下駄です。

なぜ「日田」で「下駄」?

大分の日田は、江戸時代には徳川幕府直轄の地「天領」として、九州の経済の中心にあったといわれます。その時代に幕府の推奨により杉の植林が始まりました。日田が天領として繁栄していた頃は、都市部では駒下駄(台も歯も1枚の板からくり抜いて作られ、歯の低い下駄)や塗りを施した下駄が履かれるようになった時代で、町人文化の中で下駄の需要が増えていきました。

そのような時代になって、日田では日田杉の建材として使えない端材を使って下駄が盛んに作られるようになり、殖産工業(生産を増やし産業を盛んにすること)として推奨されたこともあり発展していきました。現在でも下駄の3大産地の一つとして日田下駄は作り続けられています。

(※下駄の3大産地 ・大分県日田市・広島県福山市・静岡県静岡市)

良質な杉を育てるのに適した盆地の気候である日田。近隣を標高1000m級の山々に囲まれ、その山々から水が流れ込む河川を、古くは水陸交通として利用し木材を下流域まで運ぶなどしていました。こうした地元の素材を利用して作られ続けているのが日田下駄です。

日田下駄とうなぎの寝床 刺子花織下駄

5,6年前に、うなぎのバイヤーであるハルさんが、ずっと気になっていた日田下駄。とある催事会場で本野はきもの工業さんとご一緒する機会があり、そこで日田下駄を初めて購入し履いてみます。そこから日田下駄とのお付き合いが始まりました。

うなぎの寝床は、刺子花織の生地を鼻緒に使ったオリジナルの下駄で日田下駄の紹介をしていますが、なぜオリジナルで下駄を作ったのか、なぜ刺子花織の生地を使ったのか。その辺りについて簡単にご紹介しようと思います。

定番として紹介していくために

日田下駄の作り手さんである「本野はきもの工業」は、分業制がほとんどの下駄産地の中で、自由なものづくりができるよう製造から販売までを自社で一貫してできる体制を整えています。自由なものづくりができるので、オーダーでオリジナルの下駄を作成することができます。そこで、うなぎの寝床はオリジナルの下駄を作り、それを定番として扱い続けることで、日田下駄を継続的に紹介できるようにしようと考えます。

◎形状と鼻緒を吟味

下駄といえば着物が想像しやすいですが、普段履きできるように洋服に合わせても違和感のない下駄とは?ということで、形状は”着物”っぽさが出過ぎないよう、台の角の具合を調整してもらいました。鼻緒はなるべくすっきりとした太さのものをと、本野はきもの工業さんで縫ってもらっています。

◎刺子花織の生地

鼻緒の生地は、沖縄のぬぬ工房と福岡の宮田織物、うなぎの寝床のトリプルネームで作られたものです。沖縄の手織産地のデザインを宮田織物で機械織りの広幅生地として再現し、手織産地に還元する取り組みとして作られています。刺子花織の生地でもんぺや羽織なども作っていますが、更なる生地の活用を考えていたところでもあったので、日田下駄の鼻緒にも使うことにしました。

このように、うなぎの寝床では日田下駄を継続的にご紹介できるように、オリジナルの下駄を作成し、定番として取扱しています。

その他のお知らせ

MONPEとなにする? 【カフェ・撮・遊】

【数量限定発売】 MONPE Hana Mitsui 錯覚の久留米絣

MONPEとなにする? 【農・勤・配】

デザイナーが在庫を抱える。自分ごとで関わる産地とその先 / HANA MITSUI fukuoka textile展

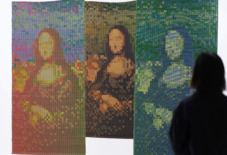

テキスタイルはそもそも錯視である? / HANA MITSUI Fukuoka Textile展

MONPEとなにする? 【球・羽・ヨガ】

【第12回もんぺ博覧会】 東京・池袋千川にて! 6/28〜