「暴れる」久留米絣。尽くす織元 / MONPE WhO

うなぎの寝床は、地域文化商社として久留米絣を伝える新たなチャレンジとして、壁紙ブランド「WhO(フー)」と2つのプロダクトを開発しました。織元、WhO、デザイナー、うなぎの寝床とで対話を重ねながら、久留米絣の基本技術を応用した技法で久留米絣の生地を製作。うなぎの寝床からはその生地を使ったMONPEを。WhOからは生地をデザインソースに壁紙を再構築しました。これまでの「当たり前」というその枠の少し先まで進んでみて、どんな景色が広がるのか。これからの久留米絣、産地、地域文化のために、何ができるかを考えるための取り組みの一つです。

生地製作:丸亀絣織物・野村織物・坂田織物(順不同)

デザイン:pole-pole(ポール トゥ ポール)

コントロールできないゆらぎと向き合う

コントロールできないゆらぎと向き合う

「糸が暴れる」とは、製作中に聞かれたある織元の言葉。糸がかすれ、安定して図案通りに柄が揃っていかないことを言い表しています。輪郭がぼんやりとにじむような細かなゆらぎは、右へ左へ、縦横無尽。生き物のような不安定さがあり、狙って出せるものでもありません。決して適当に織っているわけではないのに、どうにもこうにも制御することがない理不尽さもある。そんな中でも、なるべくズレのないきれいな柄にするために、できる限りのことをやろうとしている。久留米絣と向き合う、織元の思考を象徴したおもしろい言葉だなと思います。

どこか自然と対峙する人の営みにも似たところがあって、制御したり、予測したり、思い通りにコントロールしたくなるけど、できない。そのうえ不均一で、ひとつとして同じものがない。言葉にできない久留米絣の心地良さは、そんなところから生まれるからなのかな、と感じました。

久留米絣特有のゆらぎが、空間に広がった際に生まれる不規則なリズムや陰影は、生地を拡大したり、壁面に連続させることでより、鮮やかに見ることができるようになります。衣類、空間と視点が行き来することで、身につけている時とはまた違った見え方や新しい魅力を発見していただけることでしょう。見所を聞くと「久留米絣の持つ、“柄を愛でるためのもの”という世界観を表現できた。糸染めからやっている織物の、一番魅力的なところが見えるんじゃないかな」と、丸亀絣織物5代目の丸山重俊さん。さっそく各社の生地、MONPEの特徴を見てみましょう!

《あべこべ三角》

糸の仕込みに少しの工夫

糸の仕込みに少しの工夫

ランダムなリズムの幾何学模様

製作:野村織物

よこ糸をトングに巻く工程

通常の生産工程を一部分だけ変えてみると、1つの図案から複数の表現ができるようになりました。通常、久留米絣は図案ひと柄分(長さ約24cm)の柄を繰り返し織るため、1反(12m)の中に同じ柄がリピートされます。仕込み作業(長い糸を括って、染色して、干して、織れるように整えて巻く)も、1つの図案につき1回は必要です。

織機に糸をかけるために、よこ糸をトングと呼ばれる木管(上写真)に巻く作業を行います。その際、本来は全て同じ巻き方で柄を揃えるのですが、今回はその巻き方にバリエーションを持たせることで、一つの図案から2パターンの柄を織ることが可能になりました。

そして、通常の巻き方のトングAと、異なる巻き方をしたトングBの2種類を準備します。織る際にも、柄の出方がバラバラになるように、A、Bのトングをランダムに織機にかけることで1つの図案、1回の仕込みであるにも関わらず、2パターンの柄が不規則に現れるのです。単純なリピートではなくランダムに柄が出現するため、どこで反物をカットするかによっても、柄の現れ方が変化します。

そして、通常の巻き方のトングAと、異なる巻き方をしたトングBの2種類を準備します。織る際にも、柄の出方がバラバラになるように、A、Bのトングをランダムに織機にかけることで1つの図案、1回の仕込みであるにも関わらず、2パターンの柄が不規則に現れるのです。単純なリピートではなくランダムに柄が出現するため、どこで反物をカットするかによっても、柄の現れ方が変化します。

染色の話を聞くと、4代目の野村周太郎さん曰く「糸単体の色はイメージして染めることができる。でも、織り上がった後の各柄の色の出方は、実際に織ってみないとわからない部分がどうしてもあって」と先染織物ならではの難しさを話され、自社でたてよこそれぞれの色味を吟味して染め、濁りのない色合いを模索いただきました。また、よこ絣で大きな三角形を乱れずに織るには高い技術を要します。一つひとつの工程の精巧な仕事ぶりがあらわれた、野村織物ならではの流れるような柄行きにも注目です。

染色の話を聞くと、4代目の野村周太郎さん曰く「糸単体の色はイメージして染めることができる。でも、織り上がった後の各柄の色の出方は、実際に織ってみないとわからない部分がどうしてもあって」と先染織物ならではの難しさを話され、自社でたてよこそれぞれの色味を吟味して染め、濁りのない色合いを模索いただきました。また、よこ絣で大きな三角形を乱れずに織るには高い技術を要します。一つひとつの工程の精巧な仕事ぶりがあらわれた、野村織物ならではの流れるような柄行きにも注目です。

《あべこべストライプ》

ずれることで、“くくり”を表現

ずれることで、“くくり”を表現

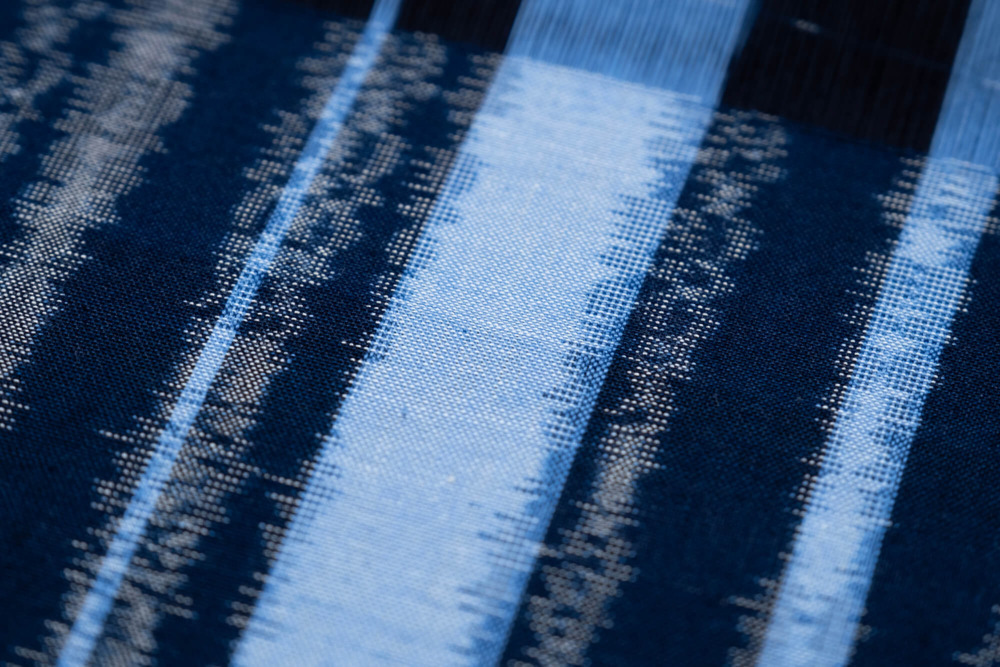

さざなみの様に重なるゆらぎ

製作:丸亀絣織物

ヌキ巻後のトング(よこ糸の柄を合わせてある板状の木管)。

この工程でいかに良いよこ糸を巻けるかが仕上がりを左右する。

つくりての強みを生かし、従来の技術を掛け合わせることで、魅力がさらに際立つ表現が生まれました。通常、ストライプを織る際には、たて糸のみに異なる配色の糸を使い、よこ糸は無地です。今回はよこ糸にも染めわけた糸を用いて、ランダムな幅のストライプをたてよこに重ねています。すると、たて縞のラインがよりくっきりと現れて見え方の異なるさまざまな種類の縞の重なりを表現できるのです。

つくりての強みを生かし、従来の技術を掛け合わせることで、魅力がさらに際立つ表現が生まれました。通常、ストライプを織る際には、たて糸のみに異なる配色の糸を使い、よこ糸は無地です。今回はよこ糸にも染めわけた糸を用いて、ランダムな幅のストライプをたてよこに重ねています。すると、たて縞のラインがよりくっきりと現れて見え方の異なるさまざまな種類の縞の重なりを表現できるのです。

見所は、全体を見た時の色彩の調和と、表情豊かな縞の数々。藍染に近い紺を出すため、薄い紺に濃紺を重ねて単色も自社で2度染めし、より深みのある紺色にされています。また、縞の乱れを防ぐため、織る時につける糸の糊づけの量や脱水機での絞り方、干し方を変えるなど、小ロットでいろいろなバリエーションをつくることができる、丸亀絣織物ならではの試行錯誤を重ねて完成されました。こちらでは、以前からこの種の柄に近いものは織ってきましたが、よこ絣でこれほどランダムな幅であったり、極細のストライプを織り上げることは至難の業。さざなみのように変化に富んだ躍動感のある縞となりました。

見所は、全体を見た時の色彩の調和と、表情豊かな縞の数々。藍染に近い紺を出すため、薄い紺に濃紺を重ねて単色も自社で2度染めし、より深みのある紺色にされています。また、縞の乱れを防ぐため、織る時につける糸の糊づけの量や脱水機での絞り方、干し方を変えるなど、小ロットでいろいろなバリエーションをつくることができる、丸亀絣織物ならではの試行錯誤を重ねて完成されました。こちらでは、以前からこの種の柄に近いものは織ってきましたが、よこ絣でこれほどランダムな幅であったり、極細のストライプを織り上げることは至難の業。さざなみのように変化に富んだ躍動感のある縞となりました。

《あべこべボーダー》

久留米絣の技術の根っこが見える

久留米絣の技術の根っこが見える

ゆらり波打つボーダー柄

製作:坂田織物

通常と機械の種類を変えたり、工程を一部省くことで、偶然に生まれるゆらぎの美しさを生かした表現となりました。ボーダーを織る場合、通常はよこ糸に配色の異なる糸を並べて織るところを、たて絣で行い、さらに染色前に使う括り機の種類を変えることで、通常よりもバリエーションに富んだ長いスパンのボーダー柄を織ることができます。すると、柄のズレが出やすいうえに、一度に合わせる部分も増えるため、柄を合わせる職人の技術は一層求められます。そのうえ、均等な幅ではなく、太さもさまざまな手間のかかる方法ですが、3代目の坂田和生さんは「どこまでできるかわからない。でも、この経験が技術の蓄積になるのではないか」と考え取り組んでくださりました。

柄が安定しにくい織り始めに伺ったこともあり、最初は柄のずれが大きく発生していたものの、織機のたて糸の張力を棒のようなもので調整し、櫛で糸の乱れを丁寧に取り除くことを繰り返すと、次第に柄が合っていきました。一部が合うと別の揃わないところがまた出てくるなど、ごまかしの一切効かないこの図案を織る難しさを感じました。日頃、お店に並んでいる完成品の柄が揃った久留米絣は、いくつものアクシデントを潜り抜けた精鋭たちなのです。このボーダー柄を通して、「柄を合わせる」久留米絣の根本にある技術のことがひと目で伝えられたり、コントロールできない糸のゆらぎが持つ美しさやおもしろさが詰まった、味わい深いボーダーとなりました。

柄が安定しにくい織り始めに伺ったこともあり、最初は柄のずれが大きく発生していたものの、織機のたて糸の張力を棒のようなもので調整し、櫛で糸の乱れを丁寧に取り除くことを繰り返すと、次第に柄が合っていきました。一部が合うと別の揃わないところがまた出てくるなど、ごまかしの一切効かないこの図案を織る難しさを感じました。日頃、お店に並んでいる完成品の柄が揃った久留米絣は、いくつものアクシデントを潜り抜けた精鋭たちなのです。このボーダー柄を通して、「柄を合わせる」久留米絣の根本にある技術のことがひと目で伝えられたり、コントロールできない糸のゆらぎが持つ美しさやおもしろさが詰まった、味わい深いボーダーとなりました。

*坂田織物さんのMONPEは現在鋭意製作中!完成をお楽しみに!

分業制で一度織り始めると、ある程度の量が一気にできあがるので、失敗やどこかに遅れが出た時、その影響はとても大きくなります。どうすれば無駄なくスムーズに生産できるのかをどの織元も日々とても考えられていて、作業の順番を前後させたり、少し変えてみたりといった工夫を日頃からされていています。こういったつくりての日々の思考が元となり、技術の応用が実現して、今回の新しい絣が生まれました。基本的な工程や機械は共通しているのに、100人いれば、100通りのやり方がある久留米絣。各織元の“より良いものをつくろう”とする思いや、それぞれの“らしさ“も感じていただけたら嬉しいです。

田中

もんぺ博覧会 in 福岡・八女にてお披露目!

もんぺ博覧会 in 福岡・八女にてお披露目!

会場には今回のコラボMONPEだけでなく、色柄豊富で多種多様なもんぺが総数約1,700本ずらり。是非会場に足を運んで、穿き比べ、久留米絣の着心地を体感してください!

第12回もんぺ博覧会 in 福岡・八女

うなぎの寝床 旧丸林本家

2025年 7月24日(木) ~ 8月3日(日)休み 会期中休みなし

営業 11:00~17:00

住所 福岡県八女市本町267(会場アクセス)

電話 0943-22-3699

駐車場 あり*参加織元:(順不同・敬称略)

野村織物・丸亀絣織物・坂田織物・下川織物*会期中は駐車場が満車となる場合がございます。満車の場合は、八女伝統工芸館前の無料駐車場をご利用ください。

詳細はこちら

その他のお知らせ

【冬季限定チョコレート】kiitosとお気に入りのマグで過ごす、冬時間

【八女店舗】地域文化を深く、広く伝えるための店舗リニューアル

【睡眠コラム_2】寝ても覚めても、快適に。 あたたかさと心地よい調湿を生む、わた。

【どれ穿く?いつ穿く?】スタッフ冬の推しMONPE、聞きました!

【睡眠コラム_1】こたつにはんてん、なぜ眠くなる?

【新商品】わた屋がつくるはんてん、厳選5色 「hanten-01」

【展示会】 ててて商談会 2026.02 に出展します 2/4 – 6 at 渋谷ストリームホール