【考えた事】もんぺの生地に対する考え方。

もんぺ博覧会福岡も来週から!と近づいてきました。今回は少し久留米絣の生地について書きたいと思います。

久留米絣の布が今も織られている理由。

「久留米絣」と言われる織物は、私たちが今商いをさせてもらってる八女も含めた筑後地域の伝統工芸と言われています。伝統工芸というとなんだか古くさくて日常に取り入れにくいのではないか?というイメージも強いですが、そんなことあーりません。久留米絣も時代とともに少しずつ変わっています。もともとは日常着の着物として利用されていたものです。しかし今着物の需要はガクーンと減っているので大体洋服へとその布は変換されます。絣には三大絣という大きな産地が三つありました。「伊予絣」「備後絣」「久留米絣」です。しかし、産業としてある一定規模の件数残っているのは全国でみても久留米絣だけです。

なぜ残ったかというと、 いろんな要因があると思いますが、僕が一番ここかな!と思うところは「久留米商人」がいたからです。久留米商人は生産量をあげる為、いち早く機械化を進めました。機械化と言っても現代の広幅の布に比べたら布幅も狭く、スピードも遅いのですが、やっぱりそうやって現代に食らいついたところが残って来た理由だと思います。今も久留米には何件か問屋さんが残っていて、そこが結構たくさんの量を消費者の方に届けているというのは産業を支えている大きな要因だと思います。

無地とか柄とか関係なく、着心地がよいことが本質だ!

絣模様は糸を括って(くくって)、その糸を染め、織る。すると微妙にズレてかすれたように見える(写真右布)。そういうことから絣(かすり)と呼ばれています。着尺の布(36cm〜38cm)だからできる技術だと言っても過言ではありません。

ただ、今回うなぎの寝床が開発したMONPEでは無地も採用しました。何故かというと、僕も絣模様で好きな柄なんかはあるのだけど、柄物だと日常着にむずかしいという方も多い。僕自身が無地の服を着ることが多かったというのもありますが、久留米絣のコテッとした柄は日常着に着にくいなぁ。というのがありました。そして、僕の中で一番大事なことは着心地は同じだということです。久留米絣の本質は、僕の中では柄ではなく、その着心地にあると思っています。その着心地を体感して欲しいという意味も込めて、あえて柄物ではなく、無地をつくりました。

そして、織物は経糸(たていと)と緯糸(よこいと)の組み合わせでなので、今回つくったもんぺは少し太い糸を使い、ジーンズっぽくがっしりつくりあげました。それと同時に細い糸のサラッとしたもんぺも作りました。この辺はやっぱり現物を見てもらって、比較してもらったり、試着してもわないとわからない部分なので、ぜひうなぎの寝床のお店や、もんぺ博覧会の会場で体感して欲しいと思います。

上に写真を貼ってるチェック柄なんかも、福岡もんぺ博・東京もんぺ博の分で少し縫製にかけました。どういう仕上がりになってくるか非常に楽しみです。今準備は少しずつ大詰めを迎えようとしています。残り少し、いい展示会にできるようにがんばります。では。

白水

その他のお知らせ

【新商品】サイセーズ x yohaku ドバイパンツ

【季節のおすすめ】卒業・入学の節目、新しい門出に

【季節のおすすめ】冬から春まで使える、あったかくなるモノ

【お知らせ】 MONPE 価格改定について(2026年3月4日〜)

【新規掲載】白い常滑急須・TAKASUKE

【リクルート】 愛媛大洲店 店舗運営スタッフ(社員・パートスタッフ)募集 リクルート説明会開催(2月開催)

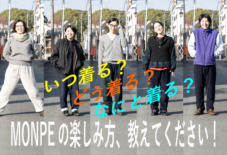

【アンケートご協力のお願い】MONPEの楽しみ方、教えてください!