【新商品】日本の毛織物産地から届ける赤毛布「ボーダーゲート」

天然素材・ウール100%

印象的な赤色×縞柄のブランケット、ボーダーゲートが新発売

「日本一の毛布のまち」大阪・泉大津。

この地は「泉州地域」と呼ばれ、古くから毛織物工業や毛布づくりが盛んな産地として知られています。

その歴史を重んじ、脈々と受け継がれる技術を結集して生み出したのが、泉大津で丁寧につくられた赤い毛布、現代版の「赤ゲット」です。

使用しているのは、しっかりとしたコシがありつつも柔らかさを感じる「ランドノアウール」。

空気を含んでふわっとした、肌ざわりのやさしい風合いが特徴です。ウールならではの程よい厚みが暖かさを逃しません。

象徴的な赤色は、真紅というよりも、ややオレンジがかった柔らかな色味です。

毛布の肌ざわりを左右する「起毛」を専門に手がける“起毛師”と呼ばれる技術者が品質を高めている点も、最盛期に年間約140万枚もの毛布が生産されていた一大産地・泉大津ならではのこだわりです。

洋装文化の象徴「赤ゲット」を現代の暮らし向けに仕上げた、上質であたたかい一枚です。

| 商品はこちらから |

赤毛布=赤ゲットの歴史

明治〜昭和にかけて大流行した舶来品の毛布。

明治〜昭和にかけて大流行した舶来品の毛布。

「赤毛布」と書いて「赤ゲット」と読み、小説やドラマでも頻繁に登場するほど当時の流行語でした。

明治時代、海外から初めて輸入されたこの赤ゲットは、インドなどのアジア圏各国で人気が高かったことから、日本にも大量に輸入されました。柔らかく暖かく肌ざわりの良い高級毛布として、庶民の憧れの象徴だったといわれます。

泉州地域でもこれに倣い、真田織の技術者たちが「牛毛」を使った毛布づくりに挑戦。しかし出来上がった毛布はゴワゴワで臭いも強く、赤ゲットには遠く及ばない品質でした。その縞模様から「ダンダラ毛布」と呼ばれたこの牛毛布は、その後「牛毛」から「綿」、さらに「羊毛」へと進化し、品質改良と技術発展が進められていきます。

赤ゲットは、泉州地域が毛織物産地として発展する契機となった存在でした。

また「赤ゲット」は、赤毛布そのものを指すだけではなく、当時、田舎から東京見物に訪れた人々が流行の赤ゲットを身につけていたことから、「おのぼりさん」を意味する言葉としても使われました。

シングルとハーフの2サイズ展開

左上、下)ボーダーゲート ハーフ 24,200円(税込)

左上、下)ボーダーゲート ハーフ 24,200円(税込)

右)ボーダーゲート シングル 41,800円(税込)

ハーフ2枚でちょうどシングル1枚の大きさになります。

泉州地域について

泉州地域は気候や土壌が稲作よりも綿の栽培に適していたことから、江戸時代のころから綿花栽培が行われ、綿織物の生産が行われていました。現在は白生地綿織物を中心に、毛布やタオルなどが作られる産地となっています。

そんな泉州産地の中の泉大津市を中心とした地域では、毛織物と毛布が作られており、現在泉大津市とその周辺地域は毛布製造で国内生産の約90%を占めています。

毛布は江戸時代末期に輸入されるようになり、泉大津市は明治時代に毛布製造が始まりました。それまでは「真田紐」が生産されていた地域ですが、輸入された毛布の評判の良さから毛布製造が始まり、牛の毛を使った牛毛布やその後綿毛布がつくられます。輸入された毛布の肌触りのよさに近づくために試行錯誤を続け、その結果、乾燥したアザミの実”チーゼル”で起毛するなどの様々な技術が生まれました。その後、戦争時に寒い土地で軍用にウール毛布が使われて以降ウールの良さが世の中に浸透し、羊毛毛布が作られるようになっていきます。牛毛布から綿毛布、そして羊毛毛布へと様々に工夫と試行錯誤を繰り返して毛布製造が行われ、現在は羊毛をはじめ、綿、カシミヤ、シルクなどの様々な素材の毛布が作られています。毛布製造の糸から生地になるまでの細かい工程をそれぞれ専門の業者が分担して行う分業体制と協業体制で行われており、毛布の良し悪しに影響するといわれる起毛は「起毛師」と呼ばれる職人が長年培った経験のもと手で風合いを確かめながら行うなど、工程ごとに専門で行われるため、高い技術が培われています。

その他のお知らせ

【睡眠コラム_2】寝ても覚めても、快適に。 あたたかさと心地よい調湿を生む、わた。

【どれ穿く?いつ穿く?】スタッフ冬の推しMONPE、聞きました!

【睡眠コラム_1】こたつにはんてん、なぜ眠くなる?

【新商品】わた屋がつくるはんてん、厳選5色 「hanten-01」

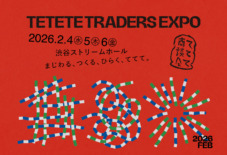

【展示会】 ててて商談会 2026.02 に出展します 2/4 – 6 at 渋谷ストリームホール

【ららぽーと福岡】宮崎県西都市「コノハナイロPOTAGE」試食販売会

【はんてんマスターに聞く②】 見えない気配り、はんてんの心地よさの秘密