ここちよい理由は、現場にあり / 「奈良を編みとく」訪問記

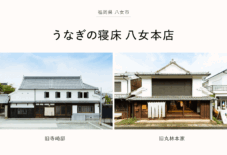

企画展「奈良を編みとく 〜肌着・靴下・履物からみる奈良のものづくり〜」が旧丸林本家にて開催中です。

企画展「奈良を編みとく 〜肌着・靴下・履物からみる奈良のものづくり〜」が旧丸林本家にて開催中です。

今回の企画展に先立ち、奈良を訪ねました。久留米絣などで「織り」は学んできましたが、工程がまったく異なる「編み」は未知の世界。「ど、ど、どうしよう、編みについて何もわからん〜!」という不安もありましたが、現場に一歩入ると、ものづくりの奥深さと人間味に引き込まれてしまいました。

奈良は江戸期の「大和木綿」を土壌に靴下・ニット産業が発展。現在も国産靴下の約6割が奈良で生産され、特に中和地域(広陵町・大和高田市・葛城市など)に産業が集積しています。今回は lesbutte、川東履物商店(HEP)、萱澤商店(saredo)、ニット・ウィン(NISHIGUCHI KUTSUSHITA)の4社を訪ねました。

三人寄れば文殊の知恵|lesbutte(レビュート)

三人寄れば文殊の知恵|lesbutte(レビュート)

lesbutte は、アラキニット・足高メリヤス・ギャレットの3社が組むファクトリーブランドです。主にアラキニットがトップス、足高メリヤスがタイツ、ギャレットが靴下を製造しています。

まず驚いたのは、三社の「仲の良さ」です。足高メリヤスを訪ねた際、アラキニットの荒木さんに「むさくるしいところですが、どうぞ。あはは、人の会社ですが」と新喜劇さながらに案内いただき、ギャレットの工場には足高メリヤスの編機が置かれているなど、会社の垣根を越えた協力関係が当たり前にありました。

技術面では、通常は先染めが主流の靴下を「後染め」で仕上げる点です。後染めにすることで、ふわっと柔らかな独特の風合いが生まれ、編んだ後の熱のかけ方や乾燥方法で表情が大きく変わるそうです。久留米絣に親しんできた私は「先染めが良い」という先入観がありましたが、後染めにも確かな良さがあると気づきました。足高メリヤスの独自技術である靴下の後染めを「オオサンショウウオ」とたとえ、「今日はオオサンショウウオだけ覚えて帰ってや」という一言に、希少設備と誇りある技術力が凝縮されていました。

素材はシルク・ウール・コットンにこだわり、摩擦熱の少ない機械を選ぶなど、つくる段階から繊細に扱われています。手入れはネットに入れて洗濯機OKで、「気持ちよさ」と「手入れのしやすさ」を両立しています。

ものづくりを楽しそうに語る皆さんの姿が、私の企画展づくりの原動力になりました。

昔のものを活かして、より快適に|川東履物商店(HEP)

昔のものを活かして、より快適に|川東履物商店(HEP)

川東履物商店は、戦後の暮らしに根づいた「ヘップサンダル」を現代的に再解釈したブランド「HEP」を展開しています。

店先のソールのれんをくぐり、まずは HEP に履き替える体験から始まります。喫茶店のようなカウンター、ミラーボール、ランニングマシンまである不思議な空間にわくわくしました。元々倉庫だった建物を偶然サンダルのギャラリーに活用し、昔のタイル風呂をフォトスポットとして残すなど、昔のものを活かしながら新しく整える場づくりは、ブランドの姿勢そのものでした。

代表モデル 「Driving」 は、可動式バックバンドと斜めカットのかかとアウトソールで、ちょい外出から運転まで心地よく。インソールは吸汗・放湿・抗菌・消臭のものにこだわりし、素足でも快適です。シンプルな見た目の裏に、生活者視点の工夫が詰まっています。

循環する糸|萱澤商店(saredo)

循環する糸|萱澤商店(saredo)

糸の卸を営む萱澤商店のご夫妻が立ち上げたsaredoは、「落ちわた」に光を当てたブランド。落ちわた=綿を梳く工程などでこぼれ落ちる綿で、通常は糸にしづらい素材です。saredoは特殊な紡績技術を持つ工場と組み、落ちわたをリサイクルコットンとして蘇らせ、やわらかな質感の糸や製品へ。繕い(ダーニング)のワークショップも各地で行い、「つくって、使い、繕う」循環を生活に広げています。

実際に糸を手に取るとふわりと軽く、思わず頬ずりしたくなる質感。糸になる工程の途中で「落ちるわた」があること自体、想像したことがありませんでしたし、そこからさらに糸を紡げるなんて…ものづくりの奥深さを実感しました。

おしゃれも快適も足元から|ニット・ウィン

おしゃれも快適も足元から|ニット・ウィン

ニット・ウィンは1950年創業の靴下メーカーで、自社ブランドとOEMの両輪で展開しています。

工場には海外製の新しい編機から日本製の古い編機までがずらり。靴下づくりは「編んで終わり」ではなく、つま先の縫い合わせまでが一連の工程です。なかには編みから縫い合わせまで自動でこなす機械もあり、近未来的な光景に見入ってしまいました。一方で古い編機でしか出せない風合いや扱えない素材もあります。現在日本製の古い編機は製造されていないため、職人がメンテナンスをしながら稼働しています。60年以上前のシャトル織機を修理しながら使う久留米絣と重なる光景がありました。

見学で特に驚いたのはパッケージです。まさか紙帯と靴下を一足ずつ、人の手で縫い付けられているなんて。商品はもちろん、その「外側」まで人の手が丁寧に関わっていることを知り、パッケージまでしっかり観察しようと思いました。

私自身、NISHIGUCHI KUTSUSHITAのジャガード靴下を愛用しており、冬の必需品です。近年は残暑の長い日本の気候にも合う、しゃりっとした綿素材の靴下も展開し、靴下を通じて一日の快適さを支えています。おしゃれは足元からと言いますが、快適さもまた足元からなのかもしれません。

ここちよい理由は、現場にあり。

履いた瞬間にわかるあたたかさ、洗っても変わらない安心感、さっと履いて気楽に出かけられる軽やかさ。素材や機械など、ものが生まれるまでの一つひとつの選択から、毎日を支える「ちょうどよさ」はつくられていました。それは、一日を確かに底上げしてくれる存在です。

今回の企画展「奈良を編みとく」をぜひ訪れて、奈良の印象に鹿・大仏、そして「編み」と「履物」も追加しちゃってください。あなたが今履いている靴下や玄関の一足は、じつは奈良生まれかもしれません。

松下

奈良といえば、鹿、大仏、だけじゃない。今回は奈良の「編みと履き物」に焦点を当てます。靴下、インナー、カーディガン、サンダル、などなど。これからの季節にぴったりな奈良のものがずらっとナラびます。どうぞお越しください。

さらに、10/10(金)〜10/12(日)は、特別に奈良のつくりてさんが来てくださいます。ものづくりについて詳しくお話を聞ける貴重な機会を、ぜひ楽しんでいただけたらと思います!

<つくりて在店>

10/10(金)〜11(土) lesbutte 荒木さん・西岡さん

10/11(土)〜12(日)午前 萱澤商店 萱澤さん

《開催概要》

奈良を編みとく 〜肌着・靴下・履物からみる奈良のものづくり〜

うなぎの寝床 旧丸林本家

2025年 10/10(金) 〜 10/26(日)店休日 火、水 (祝日営業)

時間 11:00〜17:00

住所 福岡県八女市本町267(会場アクセス)

電話 0943-22-3699

駐車場 あり

その他のお知らせ

【大皿・オブジェ】使うか、眺めるか。用と美のあいだ

【冬季限定チョコレート】kiitosとお気に入りのマグで過ごす、冬時間

【八女店舗】地域文化を深く、広く伝えるための店舗リニューアル

【睡眠コラム_2】寝ても覚めても、快適に。 あたたかさと心地よい調湿を生む、わた。

【どれ穿く?いつ穿く?】スタッフ冬の推しMONPE、聞きました!

【睡眠コラム_1】こたつにはんてん、なぜ眠くなる?

【新商品】わた屋がつくるはんてん、厳選5色 「hanten-01」