【バイヤーインタビュー 後編】 ものづくりと資源 / SING & 224porcelain

うなぎの寝床の今回の企画展では、「そりゅ~しょん展 – ものづくりと資源 –」と題し、自社商品の生産を続けていく上でいかに廃棄物を出さず持続可能な生産サイクルを考え、そのための課題解決に向けた「つくりて」の挑戦を掘り下げていきます。

「つくる」を通して、どんなことが世の中のためにできるのかを真摯に考え、日々実行している生産者(つくりて)たちがいます。

今回の企画展でご協力いただくことになった、シリコーンメーカー「SING」と肥前吉田焼窯元「224porcelain」。

この2社の代表にうなぎの寝床の取締役でありバイヤーでもある春口がその取り組みや思いをお聞きしました。

インタビュー内容を、【前編】、【後編】にわたりご紹介します。

日々直面する「課題」

原材料調達の新たな動き、現場の人材確保など

うなぎの寝床・春口:

シリコーンゴム業界の動きとして何か新しいことはありますか?

SING・中野氏:

そうですね。最近は EUDR (欧州森林破壊防止規則)という、天然ゴム輸出に対する規制があります。

天然ゴムを使うときには、どこで取れた天然ゴム・樹液であるか、伐採した分の天然ゴムの植栽をしているかなど、森林の持続可能性を担保する情報を求めている納入メーカーや商社が多くなっています。「どこの産地の天然ゴムか?」じゃあそこでは、「持続可能な森林管理を行っているのか?」など。

今はまだ多分(この規制に則って原材料を調達できていないことが多く)適当に天然ゴム化した材料が入ってきてる状況だと思います。

実際、天然ゴム農園などでこの規制対応が間に合っていなくて、スタート時期がちょっと延期されていましたけど、やっぱりそういう世の中(の潮流で考えると)そういう持続可能なことを考え、ちゃんと農園で伐採した天然ゴムから製造された原材料を使っていることの証明を求められています。

※ EUDR(欧州森林破壊防止規則):

EU市場で販売または輸出される特定の製品が森林破壊に関与していないことを証明することを義務付ける規則

(出展: 株式会社エスプールブルードットグリーン・コラムより)

うなぎの寝床・春口:

なるほど。原料側としての動きとしては、天草のほうもそういう新しい動きがあったりしますか?

224porcelain ・辻氏:

天草陶石はもともと石屋さんが石を販売していて、陶土屋さんが石を買って粘土にしているんです。私も天草の採石場に昔行ったことあるんですけど、20年以上前ですけども、肉体労働でとても大変な仕事なんですよ。賃金の問題もあり若い人は当然少なくて…。石の等級を決めるのは、人の目で選別してるんですが今はその人件費を手厚くすることが進んでいるようです。陶土自体はずっと値上がりをしてきている状況なんです。また8月から陶土代が25%上がるんですよ。めちゃくちゃ上がります。

うなぎの寝床・春口:

上がりますね。でもそうやっていかないと資源がとれなくなっていくというか、燃料があがるだけじゃなくて、やっぱり関わる人たちのことも含め全体で考えていくっていうのは、確かに課題としてありますね。

「課題解決」の難しさ

調整に調整を重ねる粘り強さの先に…

うなぎの寝床・春口:

話は変わりますが、取り組んでいく上で難しかったことってありますか?

SING・中野氏:

そうですね。余った材料で製造していますので、中には形になりづらい材料とかも混ざっちゃうんです。材料の比重もものによって違うんです。シリコーンゴムも色々な用途や特徴があって、引き先に強いだとか、蒸気に強いとか…。その(特徴の違いによって)素材自体の比重が変わったりするので、管理が最初しづらくもありましたね。特別にこう比重が重いものとか。時間が経ちすぎてるっていうものは、もう1回練りをかけて均等化するように、他の余った素材と混ぜ合わせたりしました。

材料の段階でもう1回手を入れて、BOTEの材料にしています。

うなぎの寝床・春口:

なるほど。余ったものを微調整っていうのは、それぞれの特徴がちょっと違うからなんですね。

でも混ぜることで、基本的には(BOTEに)使えるものになっているという感じなんですか?

SING・中野氏:

はい。

うなぎの寝床・春口:

やっぱり一番「調整」することに苦労しましたか?

224porcelain ・辻氏:

そうですね。土のテストは本当に何回やったかわかんないぐらいやっています。

最初は1kgほど手混ぜで試し、ある程度うまくいったら今度は大きな機械を通して100kgほど作るんです。そうするとまた新たなトラブルが出たり。例えば「鉄粉」の比重が重いんで、やっぱ落ちていくんですよね。それで攪拌(かくはん)できていない部分の土がその焼き上がり見たら、鉄粉がすごく寄っていたりとか。あとは溶かす材料を入れすぎると棚板にくっついちゃうし、少なかったら「メタルマーク」が取れなかったり。そういう調整を本当に一年、毎日やっていたわけじゃないですけど、窯業技術センターの研究員に何回も聞いて、何回もテストしましたね。

※メタルマーク:陶器やホーローなどの表面に、金属製のものがこすれることで付着する黒色や銀色の線状の汚れのこと

うなぎの寝床・春口:

ただ混ぜればいいと思っても、まずちゃんと混ざってくれないっていう。

224porcelain ・辻氏:

手混ぜでやった時と大きな機械を通し混ぜた時では、やっぱり誤差が出てきたり。

うなぎの寝床・春口:

そうですか。晟土(せいど)ができた後は、わりと他のものと同様に製造できましたか?

224porcelain ・辻氏:

生地を作るところまでが勝負です。

焼くのは普通の同じ窯で焼いてるんでそんなにトラブルはなかったです。やっぱ土の調整ですね。

100%良品とまでは言わないけれど、本当に不良品は減りました。

できあがった新な商品への

お客様や関係者の反応は?

うなぎの寝床・春口:

実際、商品を販売してみて、お客さんや社内での反応や効果ってどうでしたか?

SING・中野氏:

そうですね。(BOTEに関しては)結構1つ1つの表情の違いが出ていますので、見られるお客さんは非常に興味深く、1個1個手にとって見てくれてるなっていう印象があります。

あと、うちのスタッフが1つ1つに名前をつけたり、出来具合によって200~300円くらいの差ですが、あえて4種類ぐらいの金額に分けていたりします。

スタッフの目で見て判断して、ひとつずつのうつわに名前つけて、値段つけるっていう、ひと手間かけているところも非常に喜ばれてる感じがしますね。

やっぱこういうSDGsに向けた、廃材をなくすぞっていうPRをしますので、そういった点では一般のお客さんも非常に興味を持ってもらってると思うし、既存のBtoBのお客様とかも、やはりこういう取り組みは非常に買っていただいて会社のイメージ的にはいい方に向いている実感のもしています。

うなぎの寝床・春口:

なるほど。やっぱりこう目に見えるものがあると、その辺のコミュニケーションの取り方っていうのはだいぶ変わりますね。

「ニョキ」でやってた時には、今ほど広がりなかったのでしょうか?

SING・中野氏:

そうですね。やっぱ広がり方は全然違うと思います。

うなぎの寝床・春口:

良かった部分だけじゃなく次の課題が出てきていたりしますか?

SING・中野氏:

BOTEに関しては、あまり課題はないと思うんですけど…。今のBOTEやニョキを製作したぐらいでは、まだ破棄物をさばききれていないなって思っています。

本当にいろんな受注製品があるので。BOTEを作っていて、「あ、こんな(廃棄物が)溜まってるんだ、結構あるんだな」っていうの実感しました。

うなぎの寝床・春口:

(今まで産廃に出していた廃材の中で)今どれぐらい使えそうなイメージなんですか?

SING・中野氏:

おそらくですね、生地をダメにして廃材にしたっていうのは、全体の1割、2割ぐらいではないかなと思うんです。

あと今実用化に向けて(補助事業などで)取り組んでいるんですけれど、商品アイテムを増やせるような予算組みをして、増やしていく予定です。

もっと量をさばけるようにしたいなと思っています。

うなぎの寝床・春口:

BOTE自体で不良になっていくことは、ほぼないんですよね?

SING・中野氏:

BOTEの不良はおそらく今出てる分には少しあるんですけれど、穴を開けて植木を入れて販売しようとしています。違う使い方での販売を考えています。

うなぎの寝床・春口:

なるほど。

辻さんはどうですか?実際2024年に出されてからの反応とか。

224porcelain ・辻氏:

正直、素材のコンセプトにすごく共感してくれる方が多くて。

例えば、アジアレストランベスト50で1位になったことのあるシンガポールの「ODETTE(オデット)」というレストランだったり。

資生堂のザ・ギンザのノベルティだったり。その他にもこの素材を使って、うちのOEM商品の製造をお願いできませんか?みたいな依頼もかなり来ていて。

今の段階で言うと、うちの製造のキャパを超えている状態で、通常の磁器商品の製造もあるじゃないですか。

そっちの窯の分も焼かないといけないんで、うちの窯のサイズでは、もう焼ききれないぐらいの状況に今なってるんです。

だから、吉田焼のほかの窯元にも協力してもらって、本当に吉田焼の新たなアイデンティティに育てていくことが今後すごく大事になってくると思っています。

うなぎの寝床・春口:

素材でそういうものを探している方たちがちゃんといて、刺さったっていうことですね。

224porcelain ・辻氏:

展示会などに出すと、一定の反応やオーダーにまでつながるっていうことを実感できたと思っています。

うなぎの寝床・春口:

今までのものも大事にしながら、どんどん育てていくし、産地、吉田焼全体に対してっていうのは、「精成舎」と別でも走らせていこうみたいなイメージですよね?

※精成舎:新しい土「晟土(せいど)」を使ったうつわのブランドネーム

224porcelain ・辻氏:

実はその「精成社」という名前、もともと吉田焼にあった会社の名前なんです。

明治期の大不況で窯を一つに統合するぐらいまでに吉田焼が追い込まれていた時。

その当時、インターネットどころか電話もない時代に朝鮮に支社まで作って、当時の金額で年間35,000円売ってきたとかで、現在の貨幣価値で言うと13億円を超えていて、でやっぱそういうそのすごくピンチの時から盛り返した先人たちがいてその人たちが作った会社が「精成社」という名前でした。

その名前をいただいて「社」の字を「舎」に変えて、吉田焼がもう1回再興するという気持ちでつけたブランド名なんです。

「精成舎」に関しては、吉田焼をもう1回再興するというミッションがあるので、どちらかというと吉田焼のほかの人たちも巻き込んでいきたいという思いでつけた名前ですね。

今後の課題、推進していきたいこと

うなぎの寝床・春口:

そのほかに課題となっていることはありますか?

224porcelain ・辻氏:

そうですね。課題というか、やっぱりうちの職人が非常に若いんです、窯業界では稀な若さなのです。だいたいメンバーの平均年齢が33歳ぐらいなんですけど、吉田焼全体でいうと職人さんの平均年齢が64歳ぐらいなんです。

そんなわけで(言い方が悪いですが)年齢を鑑みたときその分、うちが未熟なんですよね。やっぱり熟成した職人に比べて、仕事がはかどらなかったり、クオリティの問題だったりと、そういうところは課題としてあります。けれど、今後数をこなしていくことで、スキルは上がっていくと思っています。

うなぎの寝床・春口:

しっかり反応があって売れていることで、技術面も追いつかせていくみたいな感じの流れなんですね。

資源活用以外の側面において、何か利点はありましたか?

224porcelain ・辻氏:

今年度で言うと、「佐賀デザインアワード」で大賞を取れたので、吉田焼の名前が出る機会がすごく増えたと思っています。 そういった意味で、有田は波佐見焼だけじゃなくて吉田焼の名前の知名度アップにもつながってきてるかなと感じています。

うなぎの寝床・春口:

そういう動きがないとなかなかそうやって広がっていかないですもんね。

次にできそうなことっていうのはありますか?もう一部話ししてもらっているとこある と思うんですけど。

SING・中野氏:

工場から廃棄物をゼロにする、出さないっていうのは、ここ数年の目標になってくると思います。BOTEを主体にした取り組みとか、あとチップ化した廃材の活用ですね。今年度、補助金で「粉砕機」を導入することになっているので、全部粉砕か、再利用っていう形で廃棄物をなくしていきます。

うなぎの寝床・春口:

着々とその辺を準備しながら形にしていくんですね。廃棄物がなくなるってすごいですね。

辻さんはいかがですか?

224porcelain ・辻氏:

正直、私の中でこの「二級品」っていうものに対して、そんなにダメなものじゃないと思っているんですよ。

普段使いに全く問題ないのです。そういった意味で、「えくぼとほくろ」という企画をもっと認知させていくことで、不良品扱いじゃないことの認知が高め、「えくぼとほくろ」が不良在庫として残らないことが1番大事だと。コロナ禍をきっかけに、お客様が減少してから(客数や売上は)戻ってはいません。

天草もすごく素晴らしい土なんです。だから、天草の製品を作りながら晟土(せいど) の製品も作り、それが不良品扱いにならないとか、その不良在庫にならない。産業廃棄物にしないっていうところの活動を、今後もっとちゃんとやっていかないといけないなと思っています。

うなぎの寝床・春口:

実際(うなぎの寝床で)販売していて難しいなっていうのはあるんですよね。自分の普段使いなら、本当に問題ないんですけど。「えくぼとほくろ」について説明すれば、確かに売れるかなって思うんですけど。クレームやリスク回避しようと思うと、やっぱそういうある種の厳しさみたいなことも。

224porcelain ・辻氏:

わかります。実際に何か贈り物だったら綺麗なものを送りたいっていうのはすごくわかるんです。ただ自分が使う分とかだったらこれぐらい全然いいよっていう人の方が圧倒的に多いんですよね。そこの棲み分けが、しっかりできればいいなと思っているのですけどね。

うなぎの寝床・春口:

確かにちょっとそういう売り方もあるかもしれないですね。

消費者の目線がガラリと変わるかもしれないプロダクトを目指して

うなぎの寝床・春口:

今回、消費者にとっての視点、作ることとかものの見方みたいなのが、ちょっと変わるプロダクトなのかなと思っているんです。そのプロダクトの奥で作る方たちが、どんなことに向き合っているのかが見えるプロダクトって、実はまだあまりないというか、作られているかもしれないけれど、それがうまくわかるように落とし込まれてるものは少ないように感じています。興味を持ってもらえるっていう意味で、「廃材利用」してつくられている商品はいっぱいあると思うけれど、製品としてのクオリティがありながら、その裏の背景までも繋がっているって。見た目にそういうことはあまり感じさせないけれど、実は気を配られているプロダクトの存在によって、普段の暮らしや生活の視点も変わっていくのかなと思っています。

そういう意味で、つくりてとして、消費者に対してこう伝えたいとか、このプロダクトを通してこう考えてる思いなど、もしあったら、その辺もお聞かせください。

SING・中野氏:

そうですね。シリコーンゴムのプロダクトは、「金型成形品」になるので、同じ形のものがポンポンと量産されてくるイメージがあると思うんです。でも材料を管理せずに余ったもので作るプロダクトは、一つ一つの個体差が出てきて、同じものが二つとないっていうような状況の商品に仕上がってますので、どれも愛着がわくような、本当にひとつひとつの表情が面白くて。陳列してあるのを全部手に取って見てもらいたいし、ひとつひとつ見て楽しんでもらえたらいいなって思いますね。その製品の裏には、こういうシリコーンの素材があって、いろんなものに使われていたり、あのパーツの素材だったり…。

そういったものを使って、このBOTEという製品に形を変えているんだっていうことがわかっていただけたらいいなと思います。

うなぎの寝床・春口:

確かに愛着みたいなところにつながりそうですね。「一点もの」っていうのが。ものとの対峙の仕方も、その資源をどう生かすかの、関わり方なのかが結構ポイントになってくると思います。

SING・中野氏:

そうですね。今回、ワークショップもやっていただけるっていうことで、材料を持ち込むことになるんですけど、焼けてないシリコーンを生で触るとか、そのシリコーンのプロダクトを自分の感性で作って、それが器になって帰ってくるっていうのは、本当に珍しい経験と思うんで、ぜひこう体感してもらえたらありがたいと思いますね。

うなぎの寝床・春口:

ほんとそうですね。生でシリコーンを触るって経験はなかなかないですもんね。

うなぎの寝床が常設で扱ってる器とかでかは表現できないことが、今回の企画展で、SING、224porcelain両社のものに向き合うこと、体感することで、すごく伝わりやすくなると思っています。辻さん、どうですか?

224porcelain ・辻氏:

私はもう結構前から同じことをずっと言い続けてるんですけど、私一人ではやっぱり伝えられることに限りがあって、こういう企画展のような機会とか、例えば「うなぎの寝床」のお客さんに対して、吉田焼の取り組みや問題などを知っていただき、吉田焼のファンになっていただける機会がもしあれば、すごく嬉しく思っています。今回お声がけいただけて、本当にありがたいです。

うなぎの寝床・春口:

最初に辻さんにお会いした時から聞いていた話が、こうなったんだ!みたいな感覚があって、しかもいろんないくつかあった課題を「ぼん」とクリアしてるような感覚があって、すごいです。

SING、224porcelain両社はコラボ商品(ボールペン)も製造されているとか。色んな所でつながっていきますね。

今日はお忙しいところお時間いただき、ありがとうございました!

▽今回の企画展や作り手の情報について

その他のお知らせ

【大皿・オブジェ】使うか、眺めるか。用と美のあいだ

【冬季限定チョコレート】kiitosとお気に入りのマグで過ごす、冬時間

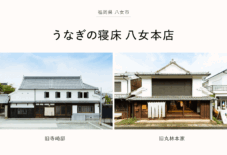

【八女店舗】地域文化を深く、広く伝えるための店舗リニューアル

【睡眠コラム_2】寝ても覚めても、快適に。 あたたかさと心地よい調湿を生む、わた。

【どれ穿く?いつ穿く?】スタッフ冬の推しMONPE、聞きました!

【睡眠コラム_1】こたつにはんてん、なぜ眠くなる?

【新商品】わた屋がつくるはんてん、厳選5色 「hanten-01」