【バイヤーインタビュー 前編】 ものづくりと資源 / SING & 224porcelain

うなぎの寝床の今回の企画展では、「そりゅ~しょん展 – ものづくりと資源 –」と題し、自社商品の生産を続けていく上でいかに廃棄物を出さず持続可能な生産サイクルを考え、そのための課題解決に向けた「つくりて」の挑戦を掘り下げていきます。

「つくる」を通して、どんなことが世の中のためにできるのかを真摯に考え、日々実行している生産者(つくりて)たちがいます。

今回の企画展でご協力いただくことになった、シリコーンメーカー「SING」と肥前吉田焼窯元「224porcelain」。

この2社の代表にうなぎの寝床の取締役でありバイヤーでもある春口がその取り組みや思いをお聞きしました。

インタビュー内容を、【前編】、【後編】にわたりご紹介します。

限りある「自然資源」とどう向き合うのか?

うなぎの寝床・春口:

ものづくりをされているみなさんは、生産しながら自然とこの課題に直面していることと思います。

未来を見据えた持続可能な社会を実現していくことが様々なところで取り沙汰されている昨今、特に(みなさんは)商品生産の視点から向き合う課題があるのかと思っています。

「自然資源」には限りがあり、その限りある資源を無駄にせずどう有効活用していくのか、自然環境への配慮を頭の片隅に置きながら、それぞれのものづくりの根底にあるものを考え活動していかねばならないのかと。

例えば、「原材料をどう確保していくのか」という課題。

線香花火に使う稲が手に入らなくなってきているため、自身で田んぼを作るところからやり始めた「つくりて」がいたり。和紙作りに必要な「トロロアオイ」という植物や、人形づくりなどで絵の具と混ぜて使われる「にかわ(接着剤として使われる動物の骨とかを煮て取り出される物)」などの生産者減少も、つくりてに打撃を与えています。あたり前にあった原材料が手に入らなくなり、生産できなくなってきているという話は、結構色々な分野で見聞きします。原材料の生産者減少は、高齢化による後継者不足や人手不足の影響も。そう考えると、人自体もこの地球上の資源の一部なのかもしれないと思っています。

新しいものを生み出そうとか、代替品を探そうみたいな動きもあれば、やっぱり捨ててしまい、どうしようもなくなったものをもう一度見方を変えて自然活用しようみたいな例もあります。

このような状況下で「SING」と「224porcelain」が、それぞれに取り組んでいる原材料開発とプロダクトへと昇華するまでの試行錯誤やその経緯、課題解決策などを教えてください。

SINGの取り組み:

SINGの取り組み:

使わなくなった「シリコーンゴム」を使った新たな商品「BOTE」の開発

SING・中野氏:

まず原材料の話からすると、SINGでは、「産業廃棄物」として業者さんに有償で引き取ってもらうシリコーンゴムの材料があります。

大まかに言うと3つあって、材料の余った部分、バリと呼ばれる部分、不良品です。

今回BOTE(ボテ)という製品づくりには、一番扱いやすかったということもあって、材料の余った部分を使用しています。

シリコーン商品の製造発注を受けたお客さんの材料は、次の発注がくるまで取っておいているのですが、シリコーンの使用期限は約半年と設定しており、その間に依頼が来なかったら素材自体の劣化がはじまります。シリコーンの粘着性が落ちて加硫(硬化)がはじまり、もう普通には使えなような状態になってしまうのです。

そうなったものをこれまでは破棄していたのですが、それを使ってまず「ニョキ」というコースターを少量製品化してみました。

それでも破棄処分する量は減らなくて、じゃあプロダクトを作ろうかというのが「BOTE(ボテ)」製品化のはじまりです。

※BOTEとは?

シリコーンゴムには0~99まで(柔らかいから硬いまで)の硬度があって、硬さが70以上の硬度のシリコーンをBOTEに使おうと色々な材料の余った部分を混ぜ合わせて製造する取り組みを始めています。

うなぎの寝床・春口:

破棄する余った部分の中にも、段階があるってことなのですね。

SING・中野氏:

そうですね。破棄する手前で材料を消化しよう、材料の状態で破棄はもう無くそうっていう取り組みから、BOTEをつくっています。

うなぎの寝床・春口:

わかりました、そういう課題感なのですね。捨てていたものではある、でもまだ使える素材だからってことですよね。

バリや不良品に関してはまたちょっと違う取り組みを考えられていますか?

SING・中野氏:

そうですね。バリや不良品に関しては、ちょうど昨年度から久留米市の補助事業(可能性調査事業)を使い、工場内から廃棄ゼロを目指す取り組みを行っています。

ようするに産廃に出していたシリコーンをゼロにするという取り組みです。

昨年度の可能性調査事業では、色がついたシリコーンゴムと色がついていないシリコーンゴムへと分類し、シリコーンは焼けてしまったらもう熱で硬化し溶けないので(不可逆の性質)、粉砕してそれを工業用資材に使う手法と、デザイン系グッズやプロダクトに使うっていう2種類分けました。

可能性調査事業の試験結果など色々踏まえて、使えるという結果が出て、今年度実用化を行っています。

うなぎの寝床・春口:

材料が余ってしまうのは、製品を受注し製造する上で、やっぱり余分に材料を仕込むからなのですか?

SING・中野氏:

はい、そうですね。受注数量よりもやっぱ多少多くの材料を用意するので、少しずつ材料が余っちゃうんですよね。

うなぎの寝床・春口:

なるほど、ありがとうございます。

つづいて辻さんにも同じ質問なのですが、課題のところからお話していただけますか?

224porcelainの取り組み:

商品検品基準を満たし、地球にもやさしい新しい土「晟土(せいど)」の開発

224porcelain ・辻氏:

吉田焼に限らず日本の窯業界が抱える問題として、やっぱり「二級品問題」っていうのがあります。

それこそSINGさんと同じでそれら二級品と呼ばれる焼き物をお金を払って「産業廃棄物」として捨てるか、もしくは「陶器市」などで安価に販売するという状況です。

焼き物(業界)で言うと、この20年で「検品基準」がすごく厳しくなっています。

昔は、まあこれぐらいちっちゃいピンホールや黒点だったらいいけど…って言われていたものが今は返品されてくるんです。

まあ、どちらかというと(つくりてよりも)小売店の方が厳しい状況です。

消費者からのクレームを防ぎたいという現状があって、2017年から吉田焼では「二級品」という呼び方をやめましょうとなりました。

二級品と呼ばれていた焼き物たちは「吉田焼の子供たち」であって、自分の子供にえくぼやほくろがあっても個性だとみるし、可愛いじゃないかと思うはずです。

吉田焼ではこの「ピンホールや黒点」を「えくぼとほくろ」と呼びましょう!と大々的に決めたんです。

それを一定のメディアが取り上げてくれたことで、集客・売上につながった状況ではあったのですが、まあ言っても小銭稼ぎ程度というか…。

根本的な問題解決は何もできておらず、相変わらず約10%程の不良品が出ていました。一般の製造業において「10%」も不良品が出るって、やっぱり異常なんです。

私たち含め周りもみな、その数値に麻痺していたのです。ここをやっぱり変えたい!

だけど日本全体の焼き物の検品基準を変える力が私にはない。でも、そこをなんとか変えていきたい!という思いで、コロナ禍をきっかけに、土の開発を始め、「晟土(せいど)」という新しい土を作りました。今のところ二酸化炭素排出量の40%削減と不良品1%以下達成までできています。

うなぎの寝床・春口 :

二酸化炭素排出量の削減とは、どういうことですか? 焼く温度とかに関係するのでしょうか?

224porcelain ・辻氏:

通常私たちは最低2回(焼き物を)窯に入れるんです。

要は粘土から生地を作って、その生地を1回920度で「素焼き」をするんですけれど、素焼きをした後に「絵付け」したり「上薬」をかけたりして、最後に「本焼き」をします。

これが赤絵とか金彩とかになると、もう1回焼かないといけないんですけど…。

それを224porcelain の場合は「晟土(せいど)」に関しては、生を一発で「本焼き」しています。

例えば今までは、100個注文が来たら、だいたい不良品のことも考えて110個とか120個とかを窯に入れないといけなかったのですが、今だと101個でいい。

実際に使用したガス量を計算したところ「晟土(せいど)」を焼く場合は、59.5%という数字が出て、それで約40%削減とうたっています。

うなぎの寝床・春口 :

なるほど。すごいですね。

やっぱり「白磁」のものだと「検品基準」も厳しかったんだろうと思っていたのですけど、特にそういうことではなくて、小売での販売基準の厳しさが影響していたということですか?

224porcelain ・辻氏:

小さい黒い点とかを「鉄粉(てっぷん)」と言うんですけど、まあそういうのとか、あと上薬にプツっと穴が開いた「ピンホール」ですね。

これが「素焼き」の時点では全く目立たずわからないんですよ、焼いてみないと。工程が多い分どこが原因なのかっていうのがすごく難しくて…。

もしかしたらもう陶土屋からもらう時点で入っていたかもしれないし、生地を作る時なのか、乾燥している時なのか、もしくは「上薬」の中に入っていたのか…。

本当に原因がわからないのです。

うなぎの寝床・春口:

なるほど、そういうことですね。不良が10%から1%っていうのはかなり凄いことですよね。

224porcelain ・辻氏:

そうですね。いわゆるその不良品扱いされる二大要素として「鉄粉」と「ピンホール」があるんです。そこをまず潰そうということで、最初から生地に「鉄粉」を混ぜてみました。鉄粉が1個あると「不良品」とされるけれど、全体にあると「風合い」という言葉に変わるんですよね。あとは、上薬をかけなくても汚れが落ちるように、土をちょっと溶かしてあげることで「ピンホール」も出ないと。もうそれだけでも圧倒的に不良品扱いが減るんです。

特に、晟土(せいど)に関しては、意外とレストランやホテルからの製造依頼が多くて。

強度も普通の焼き物の1.5倍あるんですよね。やっぱり「チップ」が少ないということと、環境配慮に対してやっぱり感度が高いシェフも多いので、製品にすごく共感してくれているようです。

※チップ=食器(主にグラスや皿)が欠けている状態を指す飲食業界の用語

うなぎの寝床・春口:

強度の部分ってなんかこう課題とも関わりがあるんですか?「晟土(せいど)」開発の中でそういう要素も?

224porcelain ・辻氏:

軽い感じの話し方になっちゃいますけど、やっぱかっこいいやつってシャープな感じだったりするじゃないですか。そうなるとやっぱりシェフは「チップ」を気にするんですよ。そういった意味では、強度があると今のうつわよりも1.5倍薄くも作れるということになるし、割れにくいっていうのはやっぱりすごく魅力的な要素です。

「つくる責任、使う責任」

課題解決に取り組み始めたのは、いつから?

うなぎの寝床・春口:

今お話ししていただいたように両社ともそれぞれの思いがあって、色々と試していた時期とかも含まれるかなと思うんですけど、いつ頃からどんなタイミングで取り組みをはじめたのですか?

SING・中野氏:

実際に行動を移したのは、福岡県のSDGsの勉強会に社員が参加して、そういう意識を持った企業が結構集まっていて、真剣に何か変えなくちゃいけないとか、こう動き動かなくちゃいけないっていうのを考えているメーカーだったり、そういう方々の中で、やっぱりそういう取り組みっていうのをやるべきだっていうのをものすごく強く感じて帰ってきて。実際にはじめたのは昨年からですが、その前、2年前ぐらいからですね、取り組み始めたのは。

うなぎの寝床・春口:

2023年ぐらいですね。

SING・中野氏:

じゃあ、まずうちの余った材料を使おう!とか。このバリはどうするか、不良品はどうするかっていうところから。

前々から、少しぼやっとした構想はあったんですけれど、それを実際、補助事業に申請したり、金型を作って製品を制作してみるとか、そういった動きをし出したのが昨年ぐらいからだと思いますね。

うなぎの寝床・春口:

なるほど。

SINGのプロダクトに混ぜて、何周年かのイベントの時とかにされていたのとかは?

SING・中野氏:

あれは外部デザイナーにリデザインという形で作っていただいたもので、別のプロダクトになります。周年祭のような取り組みを行っていたのですけれど、その時担当してもらったデザイナーへSINGの状況を話ししながら考えてもらって一緒に取り組む感じでした。デザイン的にではなく、技術的にトライするっていうような動きをメインに考えていましたね。

うなぎの寝床・春口:

じゃあ発想の元が違うってことですね。表現的なことであったり、ちょっと違う視点がメインで。余った材料を使うSDGs的な動きからの視点からで、着想の出発点がちょっと違うんですね。

SING・中野氏:

はい。そうですね。

うなぎの寝床・春口:

なるほど。一年ぐらいでBOTE製造は形になってきたのですね。

SING・中野氏:

余った材料を併せてランダムにつくる湯呑のようなプロダクト(BOTE)が、実際にそれで成り立つのか非常に不安だったんです。平面の製造品「ニョキ」は作っていましたが、やはり立体的なゴムの動きがあった中での成型になるので、そこはやってみないとわからないなという部分ではありました。マグカップとかでちょっと遊びでそういうことをやっていたので、だいたいゴムの動きを想定していて案外面白いものができそうだなっていうのは、ちょっとつかんではいました。

うなぎの寝床・春口:

そうでしたか、ありがとうございます。

辻さんは、いつ頃からですか?

先ほどの「えくぼとほくろ」のあたりからの動きもありながら、2020年コロナ禍あたりからでしょうか?

224porcelain ・辻氏:

そうです。「えくぼとほくろ」が2017年スタートで、コロナ禍の期間中の2022年から一年位かけて土の開発を行ってできたのが2023年かな。ちょうど、安積伸さんというデザイナーが法政大学で先生もされていて、安積さんの研究室の学生がインターンで来ていた時で、開発したばかりの土をお見せしたところ、ぜひ(デザインを)やらせてほしいと言っていただいたためデザインをお願いして「uzra」というシリーズができました。2024年の展示会でのローンチですね。

うなぎの寝床・春口:

自分が見たのが今年なので、その後もう一年半ぐらい経っている感じですね。

224porcelain ・辻氏:

そうです。

うなぎの寝床・春口:

なるほど。じゃあ土がまず先にできて、そこから形を与えていったみたいな感じですね。

客観的にみると「地球を壊す仕事」

だからこそ資源を大事に、必要なものをつくりたい

うなぎの寝床・春口:

「えくぼとほくろ」もそうですし、窯業界の潮流みたいなのもあると思いますが、個人的にちょっと前から「地球を壊しながら」みたいな話も聞いていた記憶がずっとあって…。

224porcelain ・辻氏:

やっぱり20代の時から結構いろんなデザイナーの方に可愛がっていただいて、考えさせられることがすごく多かったんです、自分の職業について。本当に焼き物を作る必要があるのか?すでに世の中にいい焼き物がいっぱいあって、その中で自分がやる意味をずっと自問自答してたので。客観的に見るとやっぱり自分たちの仕事というのは、「地球を壊す仕事」だと。山を削って石を取って、窯を焚くときは二酸化炭素を排出させる。その代償として、何を作るのかっていうことを考えないといけないんですが…。ただ産地の現状で見ると、従業員を守るためであったり、会社を維持するためであったりするので、そんなことを言ってられない状況だなんですよね。

産地のあり方としても、やっぱり今はちょっと無理がある。そういった意味では、やっぱり世の中に必要とされるものだけを作って、それで産地が成り立つっていうところが、一番理想的な形なんです。

例えば、今私たちは熊本の「天草陶石」が主原料の磁器を作っているんですけど、結局それも有限なんです。私たちが生きてる間は、(主原料は)全然あるらしいんですけど。

じゃあ、50年後とか100年後先の吉田焼や携わる人たちのことを考えるとどうか。

今私たちが不良品を10%ずっと産み続けるというのは、とてつもない量になります。限られた資源である「天草陶石」は、素晴らしい土なので大事に思うと、やっぱりいかに不良品を出さないか、いかに無駄に作らないかっていうのをちゃんと考えないといけないのです。言うのは簡単なんですけど、実際やるのはすごく難しくて…。

この中でやっぱり、今回の新しい土っていうのがやっぱり不良品をいかに出さないかっていうところ。あとは吉田焼の新たなアイデンティティを確立するために、他の窯元でも焼ける仕組みを作るいうところまで今進めています。

うなぎの寝床・春口:

他の窯元さんと共有しながらってことですか?制度として。

224porcelain ・辻氏:

共有というか…。今のところ、うちで一か所専用工場を作ってるんで、そこで生地を作り、そこから生地を支給する形になると思います。

うなぎの寝床・春口:

なるほど、なるほど。過去の辻さんの経験・体験から行動されていること、さらに産地というちょっと広く見ての行動ですね。

中野さんは、シリコーン自体の原料っていうのは原料メーカーがあって、そこからのルートで調達されているんですよね?

SING・中野氏:

そうですね。世界的に有名なメーカーですと「信越化学工業株式会社」「旭化成ワッカーシリコーン株式会社」や「ダウ・東レ株式会社」とか、いろいろメーカーはあります。

やはり「資源が地球を壊す」という考え方は、やっぱり同じようなものだと思うんですよね。

シリコーンの大本の原材料で考えたら「鉱石」から作っていくものになるので。

うなぎの寝床・春口:

なるほど、そうですよね。その辺が一般的には見えにくいっていうのもあると思いますね。基本はやっぱり海外から入ってくるものが多いってことですよね。鉱石からシリコーンに加工して。

SING・中野氏:

はい、そうなると思います。

▽今回の企画展や作り手の情報について

その他のお知らせ

【大皿・オブジェ】使うか、眺めるか。用と美のあいだ

【冬季限定チョコレート】kiitosとお気に入りのマグで過ごす、冬時間

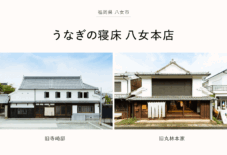

【八女店舗】地域文化を深く、広く伝えるための店舗リニューアル

【睡眠コラム_2】寝ても覚めても、快適に。 あたたかさと心地よい調湿を生む、わた。

【どれ穿く?いつ穿く?】スタッフ冬の推しMONPE、聞きました!

【睡眠コラム_1】こたつにはんてん、なぜ眠くなる?

【新商品】わた屋がつくるはんてん、厳選5色 「hanten-01」